Wie Emily Dickinson es Anfang der 1860er Jahre beinahe formuliert hätte:

„Antworte Juli –

Wo ist die Biene?

Wo das Erröten –

Wo das Heu?

Ach, sprach Juli,

Sie sind alle –

in einem Museum.

Warum nicht du?“*

Unsere fünf Empfehlungen für Architektur- und Designausstellungen im Juli 2025 führen euch nach Berlin, Remagen, New York, London und Chemnitz.

Wie bereits bei „Design of the Third Reich” im Design Museum Den Bosch festgestellt wurde, waren die 1920er Jahre nicht nur Jahre des internationalen funktionalistischen Modernismus, technischer Fortschritte oder des Charleston. Es waren ebenso Jahre der Emanzipation von Frauen und des Abbaus politischer, sozialer und kultureller Grenzen – Prozesse des zivilgesellschaftlichen Wandels, die meist das Ergebnis langer, mühseliger Kämpfe waren. In Architektur und Design äußerte sich dies in einer wachsenden Vielfalt an Stimmen, darunter viele, die bis dahin marginalisiert und ungehört geblieben waren.

Mit den 1930er Jahren fand all das ein jähes Ende. Viele der damaligen Gestalter:innen wurden zum Schweigen gebracht. Die wenigen, deren Stimmen nach dem Krieg wieder zu hören waren, gehörten meist Gruppen an, die bereits vor den 1920er Jahren sichtbar gewesen waren – sie hatten nicht auf die hart erkämpfte Emanzipation angewiesen sein müssen, um sich an Diskursen zu beteiligen. Jene, die es waren, sind bis heute vielfach ungehört geblieben.

Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch hinderlich – insbesondere, da wir uns selbst in einem Zeitalter von Modernismus, Technologie, Emanzipation und Grenzverschiebung befinden.

Mit „Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne” möchte das Jüdische Museum Berlin diesem Ungleichgewicht entgegenwirken. Gezeigt werden Werke von rund 60 deutsch-jüdischen Künstlerinnen, Kunsthandwerkerinnen und Designerinnen, die sich – oft gegen Konventionen und gesellschaftliche Widerstände – vor dem Zweiten Weltkrieg in ihren Disziplinen etablierten und damit den Weg für andere ebneten. Sie trugen wesentlich zur Entwicklung von Design und Handwerk bei – sowohl theoretisch als auch praktisch – und prägten deren Verhältnis zur Gesellschaft. Heute jedoch sind viele dieser Persönlichkeiten weitgehend unbekannt.

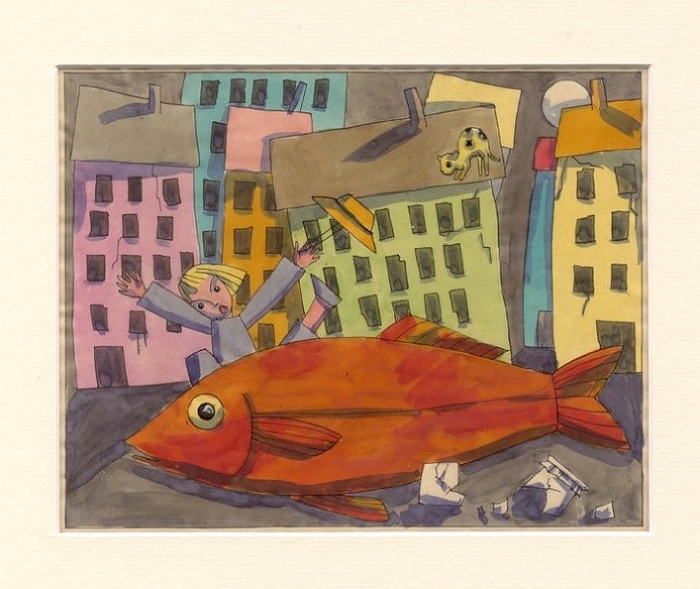

Zu sehen sind unter anderem Arbeiten der Gold- und Silberschmiedin Emmy Roth, der Innen- und Möbelgestalterin Friedl Dicker, der Malerin und Illustratorin Toma Seidmann-Freud, der Keramikerin Margarete Heymann-Loebenstein sowie der Kostüm- und Puppendesignerin Lotte Pritzel. Ihre vielfältigen Positionen und individuellen Lebenswege – vor, während und nach dem Krieg – ermöglichen einen differenzierten Blick auf die persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Krieg, Vorurteilen und Hass und vertiefen das Verständnis dafür, wie und warum kreative Stimmen verschwinden. Und sie zeigen, warum es problematisch ist, dass Designgeschichte konventionell und einseitig erzählt wird – nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle.

Die Ausstellung „Widerstände. Jüdische Designer:innen der Moderne“ wird vom 11. Juli bis zum 23. November 2025 im Jüdischen Museum Berlin, Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin, gezeigt. Weitere Informationen: www.jmberlin.de

Als in den 1920er- und 1930er-Jahren der Faschismus und der Stalinismus in Europa erstarkten, gerieten die vielfältigen avantgardistischen Positionen von Kunst und Design zunehmend unter politischen Druck. Kreative, deren Arbeit den ideologischen Vorstellungen dieser Regime widersprach, sahen sich gezwungen, Zuflucht zu suchen – und fanden sie oft in Paris, jener Stadt, die historisch immer wieder als Oase relativer Ruhe in einem brodelnden Europa fungierte. Vielleicht auch, weil Paris selbst stets am Siedepunkt steht.

1931 gründete sich dort die internationale Künstlergruppe Abstraction-Création – ein Kollektiv, das nicht nur ein Forum für avantgardistische Positionen der 1930er Jahre bot, sondern auch Ausstellungen, Verkäufe und Publikationen organisierte. Als autonome Struktur ermöglichte sie den Beteiligten, unabhängig von staatlichen Institutionen oder kommerziellen Galerien zu arbeiten, also von jenen Instanzen, die ihre Werke ablehnten oder abzulehnen drohten. In dieser Form erinnert das Projekt an die ersten selbst organisierten Ausstellungen der Impressionisten im selben aufgeladenen Paris.

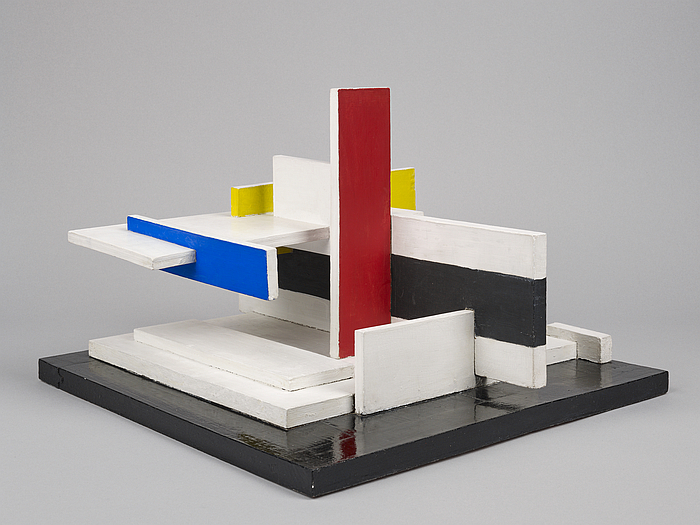

Über die sechs Jahre ihres Bestehens zählte Abstraction-Création rund 90 Mitglieder, darunter Alexander Calder, László Moholy-Nagy, Barbara Hepworth, Theo van Doesburg, Max Bill, Władysław Strzemiński sowie Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp, die Namensgeber des Arp Museums. Die Liste verdeutlicht die Bedeutung von Paris als Zufluchtsort und Motor kreativer Vielfalt in den 1930er Jahren.

In der Ausstellung „Netzwerk Paris” werden Arbeiten von 28 dieser Mitglieder präsentiert, ergänzt durch zeitgenössische Werke von sieben internationalen Künstler:innen, darunter Rana Begum, Daniel Buren und Kai Schiemenz. Die Ausstellung soll nicht nur die Rolle von Abstraction-Création bei der Förderung von Kreativität beleuchten, sondern auch deren Fortwirken bis heute sichtbar machen und die Bedeutung von Paris für die Entwicklung künstlerischer Ausdrucksformen neu bewerten.

Die Ausstellung „Netzwerk Paris – Abstraction-Création 1931–1937” ist vom 5. Juli 2025 bis zum 11. Januar 2026 im Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen, zu sehen. Weitere Informationen: https://arpmuseum.org

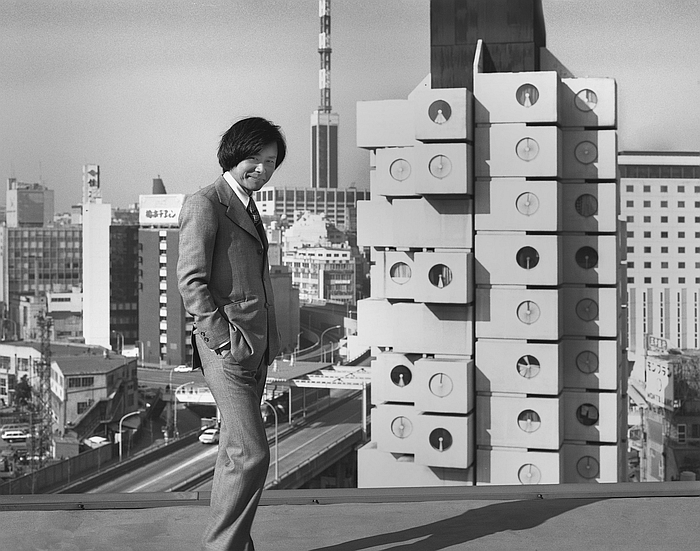

Während viele architektonische Theorien der 1960er- und 70er-Jahre auf dem Papier blieben, wurde Kishō Kurokawas Idee tatsächlich gebaut. Der Nakagin Capsule Tower im Zentrum Tokios.

Das Gebäude, das aus austauschbaren, modularen Kapseln bestand, die an einen zentralen Kern angeschlossen waren, war nicht nur ein Schlüsselwerk des japanischen Metabolismus – einer Theorie, die Städte als lebendige, sich wandelnde Organismen versteht –, sondern spiegelte auch den damaligen Paradigmenwechsel wider: weg von Architektur als dauerhaftem Monument, hin zu Architektur als Werkzeug für die Gesellschaft mit Fokus auf die Beziehung zwischen Gebäude, Nutzer:innen und Gesellschaft.

Diese Vision modularer Städte wurde jedoch nie zur Norm. Ihr Scheitern spiegelt sich poetisch im Abriss des Nakagin Capsule Towers im Jahr 2022 – exakt 50 Jahre nach seiner Fertigstellung.

Mit der Ausstellung „The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower” lässt das MoMA das Gebäude noch einmal aufleben: Durch Videointerviews mit früheren Bewohner:innen, Zeichnungen, Fotografien und die originale Kapsel A1305 vom obersten Stockwerk des Turms. Darüber hinaus bietet die Ausstellung Raum für Reflexion über die zugrundeliegende Theorie und stellt damit die dringende Frage, wie unsere Städte wachsen sollen, welche Art von urbanem Raum wir wollen und welche Rolle Architektur in dieser Entwicklung spielt.

„The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower” ist vom 10. Juli 2025 bis zum 26. Juli 2026 im Museum of Modern Art (MoMA), 11 West 53rd Street, Manhattan, New York, zu sehen. Weitere Informationen: www.moma.org

Zu den größten Schwächen der Menschheit gehören ohne Zweifel Egoismus und Selbstüberschätzung. Diese Eigenschaften haben uns über Jahrhunderte hinweg dazu veranlasst, die Natur als bloßes Werkzeug für unsere künstliche Welt zu betrachten. Eine Welt, mit der wir uns von der Natur abgrenzen, die wir kontrollieren, beherrschen und ausnutzen wollen.

Und wir sehen heute, wohin das geführt hat.

Während einige weiterhin eine brutale Kontrolle und Dominanz anstreben, wächst gleichzeitig das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines anderen Umgangs mit der Natur. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir Teil der Natur sind und nicht getrennt von ihr existieren können. Sie verstehen, dass Gestaltung, Architektur und Technik nicht nur den Menschen, sondern das gesamte Ökosystem berücksichtigen müssen.

Diese Perspektive ist keineswegs neu, sondern lässt sich bis zu den Reformbewegungen des späten 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Sie fand starken Ausdruck in den Gegenkulturen der 1960er Jahre und ist heute aktueller denn je. Denn die Probleme, vor denen wir stehen, sind sichtbarer und spürbarer geworden.

Mit „More than Human” zeigt das Londoner Design Museum rund 140 internationale Projekte aus den Bereichen Kunst, Architektur, Technologie und Design von etwa 50 Gestalter:innen, darunter Shimabuku, Julia Lohmann oder das Kollektiv Ant Farm. Die Ausstellung versammelt spekulative wie praktische Ansätze für ein Design, das die Bedürfnisse von Pflanzen, Tieren und der Umwelt in den Fokus rückt – respektvoll, gleichberechtigt und im Sinne einer partnerschaftlichen Koexistenz.

Diese Impulse sollen neue Denk- und Diskussionsräume eröffnen: über unser Verhältnis zur Natur, über unsere Rolle als Mensch und über die Zukunft, die wir mit – nicht gegen – den Planeten gestalten könnten, sollten oder sogar müssten.

„More than Human” ist vom 11. Juli bis zum 5. Oktober 2025 im Design Museum, 224–238 Kensington High Street, London W8 6AG, zu sehen. Weitere Informationen: https://designmuseum.org

Renate Müller, geboren 1945 in Sonneberg (Thüringen), entstammt einer Familie – man kann sagen: einer Dynastie – von Spielzeuggestalter:innen für therapeutische und pädagogische Zwecke. Nach ihrem Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Sonneberg, einer Stadt mit großer Tradition im Spielzeugdesign, trat sie Mitte der 1960er-Jahre in das elterliche Unternehmen ein.

Dort entwickelte sie auf Grundlage ihrer Studien eine Serie robuster Tiere aus Rupfen, gefüllt mit Holzwolle und versehen mit funktionalen Lederdetails. Diese Tiere unterschieden sich von der damaligen Spielzeugproduktion Sonnebergs und von der gängigen Vorstellung dessen, was ein Kuscheltier ist oder sein sollte.

Doch Schildkröte, Nashorn, Wal und Co. überzeugten mit stiller Funktionalität, robuster Handarbeit und großem Charme und fanden ihren Weg in therapeutische, pädagogische und soziale Einrichtungen.

Bis heute haben sie nichts von ihrer Qualität, Ausdruckskraft und Handwerklichkeit verloren.

Anlässlich ihres 80. Geburtstags zeigt das Wasserschloss Klaffenbach in der Ausstellung „Renate Müller Spielzeug + Design” einen Rückblick auf 60 Jahre kreatives Schaffen. Die Ausstellung beleuchtet die Geschichte des Betriebs, die von der DDR-Verstaatlichung und der schwierigen Neuausrichtung nach 1990 geprägt war, und gibt Einblicke in Müllers Haltung zum Designprozess. Sie zeigt, dass Spiel und Spielzeug ernst genommen werden sollten. Denn sie sind alles andere als belanglos.

Vor allem laden sie dazu ein, einige wahrlich liebenswerte und lebensbejahende Gestalten ganz aus der Nähe kennenzulernen.

„Renate Müller Spielzeug + Design” ist vom 12. Juli bis zum 19. Oktober 2025 im Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschloßweg 6, 09123 Chemnitz, zu sehen. Weitere Informationen: www.c3-chemnitz.de

* Emily Dickinson, Answer July, ca. 1862 see www.edickinson.org/editions/2/image_sets/12169943