Im Jahr 1984 sagte Schwester Mildred Barker: „Ich rechne fast damit, dass man sich an mich als Stuhl oder Tisch erinnert."1 Damit spielte sie auf jene Möbelstücke, insbesondere Stühle, an, die heute gemeinhin als Synonym für die „United Society of Believers in Christ’s Second Appearing“, auch Shaker genannt, gelten – jener religiösen Gemeinschaft, der auch Mildred Barker angehörte.

Doch diese Möbel verengen mit ihrer hohen Qualität und den zahlreichen überzeugenden Argumenten für ihre gestalterische Relevanz den öffentlichen Blick auf die Shaker und begrenzen das Verständnis für die Vielfalt dieser Gemeinschaft.

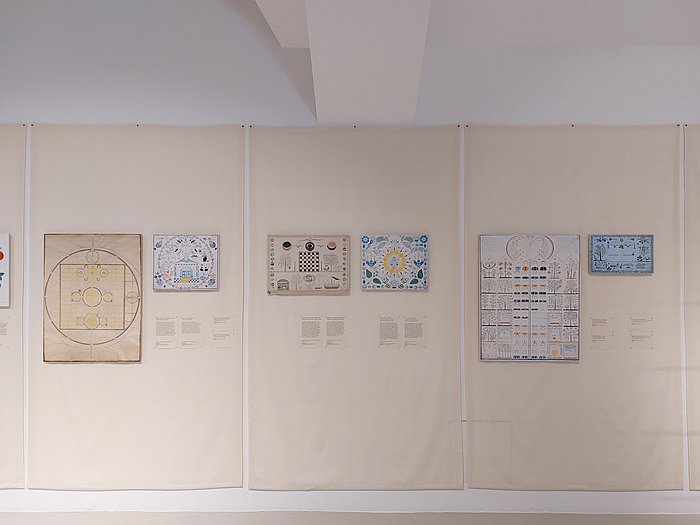

Mit der Ausstellung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter” erweitert das Vitra Design Museum in Weil am Rhein den Blick über das Mobiliar hinaus und ermöglicht eine differenziertere Perspektive auf die Shaker, ihre Gesellschaft und ihre Geschichte, die in die europäisch-amerikanische Kulturgeschichte eingebettet ist. Und nicht zuletzt ermöglicht sie eine neue Annäherung an ihre berühmten Möbel, ja, auch an all die Stühle.

Die Geschichte der Shaker lässt sich bis ins England der Mitte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Dort entwickelten sie sich aus der Quäkerbewegung des späten 17. Jahrhunderts heraus. Ihre eigentliche Geschichte beginnt jedoch im Jahr 1774, als sieben Mitglieder einer Quäker-Abspaltung unter der Führung von Mother Ann Lee England verließen und nach Amerika reisten – je nach Sichtweise, um religiöser Verfolgung zu entkommen oder um sich der Strafverfolgung wegen Störung von Gottesdiensten zu entziehen.

Ihr Glaube basierte auf Prinzipien wie Kollektivismus, Pazifismus, Beichte, Einfachheit, Gleichheit, Selbstversorgung, Naturverbundenheit, Ehelosigkeit sowie der Vorstellung einer direkten Verbindung zu Gott, unabhängig von kirchlichen Institutionen.

Ihre Gemeinschaft war – vor allem, aber nicht ausschließlich – aufgrund ihrer Unabhängigkeit gezwungen, fast alle Alltagsgegenstände selbst zu produzieren. Genau diese Gegenstände bilden die Grundlage der Ausstellung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“ – und bieten einen Zugang zur Welt der Shaker.

Die Ausstellung ist in vier Kapitel gegliedert, die allesamt Titel von Shaker-Zitaten tragen. Sie beginnt mit dem Kapitel „The Place Just Right” und bietet mit einer Zeitleiste eine Einführung in die Geschichte der Shaker – von der Geburt Ann Lees im Jahr 1736 in Manchester bis in die Gegenwart. Der Endpunkt im Jahr 2025 macht deutlich, dass von einst rund 6.000 Mitgliedern in den östlichen US-Bundesstaaten heute nur noch zwei Gläubige in einer einzigen Shaker-Siedlung leben.

Ergänzend dazu beleuchtet das zweite Kapitel grundlegende Aspekte der Shaker-Gesellschaft, beispielsweise Musik und Tanz, und vermittelt diese über originale Instrumente, ein Gesangbuch und historische Darstellungen. Letztere zeigen, wie die Shaker zu ihrem Namen kamen: durch ekstatische, zitternde Bewegungen während religiöser Rituale – zumindest in ihren frühen Jahren.

Auch die Architektur wird thematisiert, beispielsweise anhand einer um 1846 entstandenen Treppe aus einem Shaker-Haus, die ausschließlich von den Frauen genutzt wurde und somit Rückschlüsse auf die Geschlechtertrennung innerhalb dieser ansonsten egalitären Gesellschaft zulässt. Fotos von Shaker-Häusern und Siedlungspläne von Orten wie Alfred (Maine), Canterbury (New Hampshire) oder New Lebanon (New York) verdeutlichen zudem die besonderen Merkmale ihrer Siedlungsarchitektur.

Letzteres widmet sich den Alltagspraktiken in Shaker-Gemeinschaften und behandelt dabei insbesondere das Thema Fürsorge. Diese spielte eine zentrale Rolle in der Shaker-Welt und betonte das Individuum innerhalb der Gemeinschaft. Veranschaulicht wird dies etwa durch einen Rollstuhl aus ca. 1830, der im Grunde ein typischer Shaker-Schaukelstuhl mit Rädern ist, oder durch zwei Wiegen: eine für Kinder und eine für Erwachsene, speziell für ältere oder schwerkranke Personen.

Trotz ihrer Ehelosigkeit lebten Kinder in Shaker-Gemeinschaften, meist Waisen oder verlassene Kinder, die adoptiert wurden.

Ein weiteres Thema ist der Handel: Die Shaker lebten zwar unabhängig von der Welt, waren jedoch keineswegs isoliert. Bereits in den 1790er Jahren etablierten sie ein nationales Vertriebssystem für Saatgut zur privaten Gemüsezucht – ein Vorreitermodell. Auch pflanzliche Heilmittel wurden von ihnen früh vertrieben.

Ein Beispiel für ihre Bekanntheit ist ein Plakat für „Shakers’ Blood Syrup” aus dem späten 19. Jahrhundert. Dabei handelte es sich um ein angebliches Allheilmittel, das nichts mit den Shakern zu tun hatte – außer, dass sich Dritte schamlos ihres Namens und ihrer Beliebtheit bedienten, um Produkte zu vermarkten.

Diese kommerzielle Ausbeutung zeigt, wie sehr die Shaker das 19. Jahrhundert prägten. Vor allem aber verdeutlicht sie, wie ihre Möbel zur Projektionsfläche wurden.

Was einst für den Eigengebrauch gedacht war, wurde ab dem späten 18. Jahrhundert zunehmend auch verkauft. Später begannen Außenstehende, diese Möbel zu imitieren, zu vermarkten und mit dem „Amerikanischen Stil“ gleichzusetzen. Und obwohl diese Möbel heute oft das Einzige sind, was man mit den Shakern verbindet, bieten sie gleichzeitig einen idealen Zugang zu ihrer Kultur und darüber hinaus.

Besonders im Kapitel „When We Have Found A Good Thing, We Stick To It“ stehen die Möbel im Zentrum. Die dort gezeigten Stücke zeichnen sich durch Reduktion, Leichtigkeit (materiell wie immateriell), Konstruktionsklarheit, Standardisierung, Gebrauchstauglichkeit, funktionale Intelligenz, Nutzerorientierung und formale Eleganz aus. Sie wurden in einer Zeit entworfen, in der es das Berufsfeld „Design“ noch gar nicht gab.

Diese Möbel sind Ausdruck von Nüchternheit, Bescheidenheit, Gemeinschaftsdenken, Einfachheit, Naturverbundenheit, Gleichheit und Selbstgenügsamkeit – Prinzipien, die eng mit dem Glauben der Shaker verbunden sind.

Doch die Reduktion aufs Religiöse greift zu kurz. Die Erzählung, Shaker-Möbel seien reine Glaubensprodukte, ignoriert viele weitere Einflüsse – und genau dieses Weglassen verstellt den Blick auf das, was die Möbel auch sind: Antworten auf praktische Herausforderungen.

Die Ausstellung zeigt, dass die Unabhängigkeit der Shaker nicht nur ein spirituelles Ideal, sondern eine reale Notwendigkeit war: Sie mussten alles selbst herstellen – langlebig, funktional und mit einfachen Mitteln.

Das bedeutete, dass Möbel reparierbar sein mussten, aus standardisierten Teilen bestanden und von Laien gefertigt werden konnten. Aus dieser Praxis ergab sich ganz natürlich ein Konstruktionssystem, das auf maschinelle Reproduzierbarkeit und kollektive Fertigung setzte.

Kurzum: Nicht nur religiöser Glaube, sondern auch pragmatische Anforderungen bestimmten Form und Funktion. Die Ausstellung zeigt somit nicht nur „Every Force Evolves A Form“, sondern auch: „Every Practical Reality Evolves A Form“.

Zudem waren die Shaker nicht die ersten Europäer in Amerika und auch nicht die Ersten, die Möbel mitbrachten. Bereits 1620 kam mit der Mayflower englisches Mobiliar in die Neue Welt, darunter Stühle, die interessante Verwandtschaften aufzeigen.

Ein Beispiel ist der Windsor-Stuhl mit gedrechselten Stäben, einfacher Zapfenverbindung und kollektiver Herstellung durch verschiedene Handwerker.

Ebenfalls bekannt waren zu jener Zeit Leiterstühle (Ladderback Chairs) oder quadratische Armlehnsessel mit gedrechselten Spindeln und geflochtenen Sitzflächen, die oft prunkvoll und mit viel handwerklichem Ego gestaltet waren.

Ganz anders sind die Shaker-Versionen dieser Stuhltypen, die in der Ausstellung zu sehen sind: formal verwandt, aber radikal reduziert und ohne Eitelkeit.

Man kann also sagen: Shaker-Möbel sind nicht „anders“, sondern die bescheidene, egalitäre und pragmatische Antwort auf barocke Opulenz.

So wie die Shaker-Siedlungen Ausdruck spiritueller und praktischer Prinzipien waren, so sind es auch ihre Möbel – und damit sind sie Vorboten jener modernen Formensprache, die später im Funktionalismus des 20. Jahrhunderts ihren Ausdruck fand.

Ein Vergleich mit Michael Thonet, der die verspielte Opulenz des Wiener Rokoko zu schwungvoller Schlichtheit transformierte, zeigt: Auch wenn kein direkter Einfluss besteht, lässt sich eine parallele formale Entwicklung beobachten, die zur Reflexion einlädt.

Wenn wir ehrlich sind – und das sind wir stets –, dann sind wir schon lange überzeugte Anhänger der Shaker. Für 2020 hatten wir sogar eine ausgedehnte Reise durch das Shaker-Land und die Shaker-Geschichte geplant. Doch dann kam 2020 und wir haben unsere Wohnung kaum verlassen. Seitdem konnten wir unseren Plan nicht wieder aufnehmen.

Umso größer war die Freude, eine Ausstellung mit einer solch großen Bandbreite an Shaker-Objekten zu sehen. Neben den bereits erwähnten Möbeln, Drucken und Treppen finden sich dort unter anderem:

– Kleidungsstücke, darunter eine Strickjacke aus sogenanntem „Shaker Knit”, einem Rippenmuster aus dem späten 19. Jahrhundert, das die Innovationskraft der Shaker auch im Textilbereich unterstreicht.

– eine Sammlung ovaler, dampfgebogener Holzdosen, die seit dem frühen 19. Jahrhundert typische Shaker-Objekte sind. Sie waren sehr erfolgreich im Handel und formal ähnlich dem späteren Sperrholzdesign in Europa und den USA, dem sie allerdings um eine Generation voraus waren.

– selbstgebaute Maschinen wie eine Dampfmaschine oder ein Flagroot-Schneider, die zeigen, wie sehr sich die Shaker auch in technischer Hinsicht selbst versorgten. Ebenso ist ein Radio aus dem Jahr 1925 zu sehen, das von Elder Irving Greenwood gebaut wurde.

Hinzu kommen sieben eigens in Auftrag gegebene zeitgenössische Kunst- und Designprojekte, die den Blick weiten, neue Perspektiven aufzeigen und Diskussionen anregen, ohne die wissenschaftliche Ausrichtung der Hauptausstellung zu stören.

So entsteht eine Präsentation, die für uns ohnehin ein Genuss war und hoffentlich auch für alle erhellend, aufschlussreich und überraschend ist, die bisher wenig über die Shaker wussten – oder sie fälschlicherweise für eine amerikanische Möbelmarke halten.

Erhellend ist dieser Beitrag im Hinblick auf die Geschichte des Möbeldesigns – und auf die vielen Probleme einer linearen Erzählung dieser Geschichte. Sie macht auch die Notwendigkeit deutlich, sich direkt mit Objekten, Gestalter:innen und Prozessen auseinanderzusetzen, statt sich auf irreführende Schlagworte zu verlassen, von denen letztlich nur Verlage und die Möbelindustrie profitieren.

Die Ausstellung regt ebenso zur Reflexion über Religion und Gestaltung an, wie sie von den Shakern verkörpert wurde, wie auch über die heutige Umkehrung: Gestaltung als Religion. Dies zeigt sich in der nahezu spirituellen Verehrung der Shaker-Möbel, als wären sie überirdisch, was sie natürlich nicht sind. Oder in der Glorifizierung der Bauhaus-Möbel oder dem Hype um „skandinavisches“ Design – eine moderne Religion, die an den Altären von Instagram gefeiert wird.

Als religiöse Bewegung erinnern uns die Shaker – betrachtet man sie einmal nicht nur als Möbelhersteller – an die Notwendigkeit eines säkulareren Umgangs mit Dingen. Möbel sind keine Götzen, sondern Gebrauchsobjekte.

Genauso erinnern die Shaker uns daran, dass das, was wir heute „Social Design“ nennen, nichts anderes ist als ein soziales Leben: rücksichtsvoll und verantwortungsvoll gegenüber anderen, selbst wenn das persönliche Nachteile mit sich bringt. Ein Konzept, das wir offenbar neu erfinden mussten, um einer zunehmenden Ichbezogenheit in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Denn: Wir gestalten unsere Gesellschaft – und sie gestaltet uns.

Solche Gedanken führen uns in die Gegenwart der USA, wo nur noch zwei Shaker leben. Und zur Frage, welche Rolle die Shaker in der Entwicklung der Vereinigten Staaten in den vergangenen 250 Jahren gespielt haben. Als protestantische Gemeinschaft trugen sie durch ihre Möbel, ihre Kleidung und ihr Leben zur kulturellen Identität des Landes bei. Sie prägten ein Amerika, das als „groß“ gilt. Ein Land, das ihnen heute allerdings in weiten Teilen ablehnend gegenübersteht, so wie einst England, aus dem sie flohen. Ihre gegenwärtige Existenz ist deshalb nicht nur prekär, sondern auch symbolisch – poetisch und tragisch zugleich.

Vor allem aber ist diese Ausstellung erhellend im Hinblick auf die Shaker selbst. Sie verlagert den Fokus subtil, aber wirksam von ihren Möbeln hin zur Gemeinschaft als solcher – damals, heute und (vielleicht) morgen. Sie eröffnet neue Perspektiven, gibt den Shakern einen Platz in aktuellen Diskursen zurück, aus denen sie oft ausgeschlossen sind, und erlaubt es, sie als das zu begreifen, was sie waren: Menschen. Nicht Stühle. Nicht Tische.

Die Ausstellung lädt dazu ein, die Shaker als eine Gemeinschaft zu verstehen, die eine Welt erschaffen hat, in der zentrale Fragen an die Welt, die wir uns heute selbst geschaffen haben, gestellt werden. Und an das, was wir aus ihr noch machen könnten.

Die Ausstellung „The Shakers: Weltenbauer und Gestalter” ist noch bis Sonntag, den 28. September, im Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein, zu sehen.

Danach wandert die Ausstellung weiter zum Institute of Contemporary Art in Philadelphia und zum Milwaukee Art Museum. Zu vermuten ist, dass sie weltweit noch weitere Stationen erleben wird.

Ein Katalog mit zahlreichen Essays und eigens angefertigten Fotografien ist auf Deutsch und Englisch erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.design-museum.de.

1Sister Mildred Barker in Ken Burns and Amy Stechler Burns, The Shakers: Hands to Work, Hearts to God, Florentine Films, 1984, quote comes at ca 7 minutes.

2Kaare Klint, Undervisningen i Møbeltegning ved Kunstakademiet, Arkitekten månedshæfte, October 1930, page 203</p