September in der Schweiz?

Warum eigentlich nicht?

Es gibt wohl schlechtere Orte, um Spätsommer und Frühherbst zu verbringen.

Die Reise in die Confoederatio Helvetica war allerdings nicht geplant. Bei der Vorbereitung unserer Übersicht mit Empfehlungen zu neuen Architektur- und Designausstellungen im September 2025 ist uns aufgefallen, dass gleich fünf lohnenswerte Schweizer Ausstellungen in genau diesem Monat eröffnen.

Genauer gesagt handelt es sich um fünf Ausstellungen mit Schwerpunkt Architektur, die im September 2025 in der Schweiz starten.

Dieses Quintett erschien uns so naheliegend empfehlenswert wie die sprichwörtliche Schweizer Fünferkombination aus Fondue, Müsli, Bankkonten, Taschenmessern und multifunktionalen, modularen Architektur-Möbel-Systemen.

Wir hoffen, dass dieses Quintett nicht nur durch seine Themen instruktiv und anregend ist, sondern auch einen allgemeineren Beitrag dazu leistet, Architektur, ihre Geschichte und das Verhältnis des Menschen zur von ihm geschaffenen Umwelt neu zu betrachten – in der Schweiz und darüber hinaus.

Unser September-Special Schweiz führt uns nach Lausanne, Winterthur, Basel, Zürich und Riga. Warum Riga dazugehört, wird sich unterwegs noch erschließen …

Die eine wurde 1927 im italienischen Palazzolo dello Stella geboren, die andere 1921 in New York und die dritte 1927 in Montreal. Sie alle haben auf ihre eigene Weise die Entwicklung der Architektur in Europa und Nordamerika im 20. Jahrhundert geprägt.

Das ist bekannt. Oder sollte es zumindest sein.

Ursprünglich im Centre Culturel Canadien in Paris präsentiert, wo wir die Ausstellung verpasst haben, will „Crossed Histories“ dieses Wissen erweitern. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Arbeiten der Architekturkritikerin Ada Louise Huxtable sowie der Architektinnen Phyllis Lambert und Gae Aulenti miteinander verschränken und verweben. Dadurch eröffnet sich ein neuer Zugang zu den jeweiligen Werken – einzeln und im Dialog – sowie zur Rolle von Frauen in der Geschichte der Architektur.

Untersucht werden fünf Bauwerke und Projekte aus vier Jahrzehnten: das Seagram Building mit Plaza in New York, der Abriss der Pennsylvania Station in New York, das Centre Canadien d’Architecture in Montreal, das Musée d’Orsay in Paris und der Piazzale Cadorna in Mailand. Laut den Kuratoren verbinden diese Projekte die drei Persönlichkeiten – rückblickend betrachtet – über drei zentrale Themen: das Verhältnis zur Moderne, die Denkmalpflege sowie Architektur als gesellschaftliche Aufgabe.

Dies sind zugleich Themen, die die bis heute anhaltende Relevanz von Huxtable, Lambert und Aulenti für „Architecture and the City“ verdeutlichen. Eine Relevanz, die weitaus bekannter sein sollte als sie es ist. „Crossed Histories“ bietet die Chance, dies ins Bewusstsein zu rücken.

Neben der in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirksamen Arbeit von Huxtable, Lambert und Aulenti rückt die Ausstellung einen weiteren Aspekt in den Fokus: die Archive der drei Protagonistinnen. Diese existieren, sind umfangreich und werden aktiv genutzt – eine Seltenheit im Kontext weiblicher Architektinnen. Ja, überhaupt im Kontext weiblicher Kreativer.

Denn wie oft beklagt, gehört das Fehlen von Archivmaterial zu den Gründen, warum so viele Architektinnen und Designerinnen vergangener Jahrzehnte heute weitgehend unbekannt sind und ihre Stimmen kaum aus der Vergangenheit nachhallen. Frauen waren da, sie arbeiteten, sie realisierten wichtige theoretische wie praktische Projekte. Doch abgesehen von wenigen erhaltenen Arbeiten haben die meisten kaum Spuren hinterlassen, die sie posthum repräsentieren.

Die Ausstellung „Crossed Histories“ zeigt, wie sich aus den Archiven von Gae Aulenti, Ada Louise Huxtable und Phyllis Lambert ein erweitertes Bild der Architekturgeschichte konstruieren lässt. Damit soll zugleich ein Appell an zeitgenössische Museen sowie an alle Architektinnen und Designerinnen außerhalb dominanter Gruppen gerichtet werden: Sie sollen dafür sorgen, dass Dokumente gesammelt und aufbereitet werden – für die kommenden Generationen.

„Crossed Histories. Gae Aulenti, Ada Louise Huxtable, Phyllis Lambert, On Architecture and the City“ wird am Mittwoch, den 24. September, im Archizoom der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), SG Building, Place Ada Lovelace, 1015 Lausanne, eröffnet und ist bis Freitag, den 28. November, zu sehen.

Weitere Informationen unter: www.epfl.ch

1937 schrieb der französische Künstler Amédée Ozenfant, langjähriger Weggefährte von Le Corbusier, bevor die beiden sich spektakulär zerstritten: „Die Erfahrungen des Wissenschaftlers Charles Henry haben gezeigt, dass die Farbwahrnehmung derjenigen der Form vorausgeht. Die Form wird stets durch die Farbe gesehen“, und er fügte hinzu: „Farbe verändert die Form immer in gewissem Maße.“ Für Ozenfant war Farbe daher „ein wesentliches Element der Architektur“.1

Eine Haltung, die man sich ebenso bei der Domaine de Boisbuchet vorstellen kann, einem Forschungszentrum für Design und Architektur im Herzen Frankreichs.

Die Rolle und Bedeutung von Farbe in der Architektur ist auch das Thema der Gastausstellung der Domaine de Boisbuchet im Gewerbemuseum Winterthur. Die Schau verspricht einen weiten Bogen zu schlagen: von der Verwendung lokaler Materialien in globalen Bautraditionen – bis hin zu den rund 20.000 Jahre alten Wandmalereien der Grotte de Lascaux bei Montignac, die man in gewisser Weise ebenfalls als „architektonisch“ begreifen kann – über die Avantgarden der 1920er- und 1930er-Jahre mit Werken etwa von Alvar Aalto oder Le Corbusier (vielleicht auch Le Corbusier & Amédée Ozenfant, vermutlich aber nicht) bis hin zu zeitgenössischen Ansätzen. Ergänzt wird die Präsentation durch Ergebnisse aus Workshops und Residenzen der Domaine de Boisbuchet – jener experimentellen und oft spekulativen Forschung, die dort seit jeher eine zentrale Rolle spielt.

Unter einem erweiterten Verständnis des Begriffs „Architektur“ behandelt die Ausstellung Farbe nicht nur im Zusammenhang mit Gebäuden selbst, sondern auch im Kontext ihrer Innenräume. Gezeigt werden unter anderem Möbelentwürfe, angewandte Kunst und Innenarchitekturprojekte von bedeutenden Gestaltern wie Jean Prouvé, Gerrit Rietveld oder Charlotte Perriand – letztere hoffentlich ohne den übermächtigen Schatten Le Corbusiers – ebenso wie Arbeiten jüngerer Talente, etwa von Nathanaël Abeill, den Ateliers Vitrail Saint-Joseph oder Barbara Schwärzler.

So entsteht eine Ausstellung, die nicht nur die Beziehungen zwischen Innen- und Außenräumen beleuchtet oder aufzeigt, dass Farbe seit jeher Teil der gebauten Umwelt ist, deren Verwendung, Funktion und Bedeutung sich jedoch im Lauf der Zeit wandelten. Fragen der Farbgestaltung waren und sind stets auch Ausdruck gesellschaftlicher und kultureller Diskurse. Die Schau lädt daher zugleich ein, die zeitgenössische Nutzung von Farbe in Architektur, Innenraumgestaltung und Städtebau kritisch zu befragen: Warum sind unsere Räume innen und außen so gefärbt, wie sie sind? Und könnten – oder sollten – es nicht auch andere Farben sein?

„Farben der Architektur. Die Domaine de Boisbuchet zu Gast” eröffnet am Freitag, den 12. September, im Gewerbemuseum Winterthur, Kirchplatz 14, 8400 Winterthur, und ist bis Sonntag, den 15. März, zu sehen.

Weitere Informationen: gewerbemuseum.ch

Ein wiederkehrendes rhetorisches Mittel des Schweizer Soziologen sowie Architektur- und Stadttheoretikers und Kritikers Lucius Burckhardt war der Blick des stereotypischen Touristen auf die Schweiz: Wälder, Seen, Berge und Kühe mit großen Glocken – kontrastiert mit dem ebenso stereotypischen Touristen, der durch das zeitgenössische Land fährt, den Kopf schüttelt und die Industrieanlagen, Betonwohnblöcke und „postmodernen“ Experimente nicht versteht. Für diesen Besucher stand fest: Die Schweizer hätten die Schweiz nicht verstanden. Sie hätten die Schweiz ruiniert.

Ob das so ist oder nicht – darüber lässt sich streiten.

Doch ungeachtet der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus oder der allgegenwärtigen touristischen Bilder in der Vermarktung der bekanntesten Konsumgüterkonzerne: Seit der Schweiz vergangener Zeiten zur musealen Inszenierung geworden ist, musste sich die Architektur im Land weiterentwickeln. Wie bereits im Zusammenhang mit Tsuyoshi Tane: The Garden House in der Vitra Design Museum Gallery, Weil am Rhein, festgestellt wurde, ist die Ansammlung (meist) traditioneller Bauten in Ballenberg in der Zentralschweiz „ein Museum, kein Dorf“. Und das zu Recht: Ein Museum, das man erkunden und von dem man lernen kann – aber keine Siedlung, die auf die Gegenwart reagiert oder gesellschaftlich relevant ist. Weder für die Schweiz noch darüber hinaus.

Doch wo befindet sich die zeitgenössische Schweizer Architektur? Wo zeigt sich die gebaute Umwelt des heutigen Landes?

Um Antworten auf diese Fragen anzunähern, hat das S AM Schweizerisches Architekturmuseum Basel 2023 das Swiss Architecture Yearbook ins Leben gerufen – eine zweijährlich erscheinende Publikation, die nicht nur zeitgenössische Projekte präsentiert, die als beispielhaft ausgewählt wurden, sondern sich auch als Teil aktueller architektonischer Diskurse versteht. Man muss nicht alles – oder überhaupt etwas – gutheißen, was im Yearbook vorgestellt wird. Aber man sollte sich mit den Projekten und den Haltungen, aus denen sie hervorgegangen sind, auseinandersetzen.

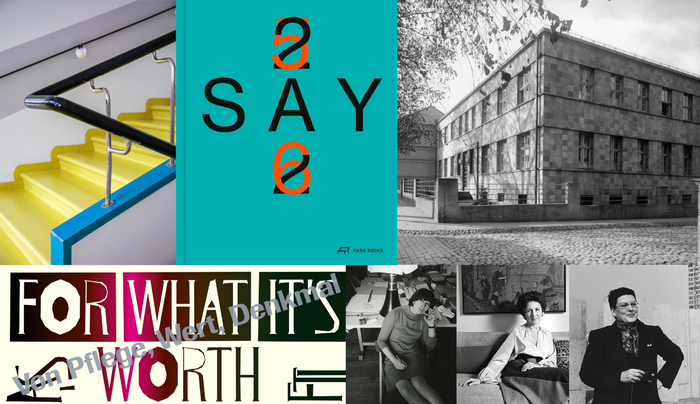

Zur Eröffnung der zweiten Ausgabe zeigt die Ausstellung SAY Swiss Architecture Yearbook… ja, was genau eigentlich? So sehr wir das S AM und sein Programm schätzen – es gehört zu den Institutionen, die vor einer Eröffnung nur ungern Details preisgeben. Was ein wenig schade ist.

Worüber wir allerdings sprechen können – dank der Verlagsangaben von Park Books, die das Yearbook herausgeben – ist, dass die Ausgabe 2025 insgesamt 30 Projekte umfasst, die zwischen 2022 und 2024 in der Schweiz realisiert wurden. Ergänzt wird das Jahrbuch durch sechs Essays zur zeitgenössischen Architektur im Land. Wir vermuten stark, dass all dies auch in der Ausstellung SAY Swiss Architecture Yearbook zu sehen sein wird.

Ein Buch also, das man vielleicht auf dem Weg in die Schweiz lesen sollte – um nicht überrascht zu werden. Oder man liest Burckhardt. Oder beides.

Die Ausstellung SAY Swiss Architecture Yearbook wird am Samstag, den 27. September, im S AM Schweizerisches Architekturmuseum, Steinenberg 7, 4051 Basel eröffnet und läuft bis Sonntag, den 11. November.

Weitere Informationen unter: www.sam-basel.org

Im Jahr 1975 veranstaltete der Europarat das „Europäische Jahr des Architektonischen Erbes“ unter dem Motto „A Future for Our Past“. Das Ziel bestand darin, „das Interesse und den Stolz der europäischen Völker auf ihr gemeinsames architektonisches Erbe zu wecken“, „auf die ernsten Gefahren hinzuweisen, die diesem Erbe drohen“, sowie „Maßnahmen zu seiner Erhaltung zu sichern – nicht nur um seiner historischen Bedeutung willen, sondern auch wegen seines Beitrags zur Bereicherung der Lebensqualität“".2

Fünfzig Jahre später nimmt das ZAZ Bellerive – Zentrum Architektur Zürich dieses Jubiläum zum Anlass, die Praxis der Denkmalpflege, wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, kritisch zu hinterfragen. Dabei stellt es die zentrale Frage: Für wen wird Denkmalpflege heute eigentlich betrieben?

Eine Frage, die – unvermeidlich im Schweizer Kontext – auch zu Lucius Burckhardt führt.

Das ZAZ Bellerive nähert sich diesem Thema mit der Ausstellung „Von Pflege, Wert und Denkmal“ anhand von drei thematischen Feldern:

Materieller Wert & Bedeutungswandel: Was ist etwas wert – und wie verändert sich dieser Wert?

Materialwissen und Teilhabe: Wer versteht Materialien – und wie wird dieses Wissen weitergegeben?

Soziale Gerechtigkeit und Repräsentation: Wessen Vergangenheit wird erinnert und wer bleibt unsichtbar?

Dies sind Fragen, die – so lässt sich argumentieren – in den geltenden Denkmalschutzgesetzen und -verfahren nicht oder kaum berücksichtigt werden. Doch sollten sie nicht integraler Bestandteil sein?

Wie lässt sich also eine „Zukunft für unsere Vergangenheit“ definieren und gestalten?

Indem die Ausstellung das „Europäische Jahr des Architektonischen Erbes“ von 1975 mit heutigen Fragestellungen verknüpft, will „Von Pflege, Wert und Denkmal“ die Diskussion über Rolle, Funktion und Legitimation der Denkmalpflege in unserer Gegenwart (und mit Blick auf eine ungewisse Zukunft) schärfen. Gleichzeitig eröffnet sie alternative Perspektiven auf die gebaute Umwelt und den urbanen Raum – nicht als statische Objekte akademischer oder künstlerischer Betrachtung, sondern als gesellschaftliche Prozesse. Als demokratische Prozesse.

Die Ausstellung „Von Pflege, Wert und Denkmal: For What It’s Worth“ ist vom 5. September bis zum 18. Januar im ZAZ Bellerive – Zentrum Architektur Zürich, Höschgasse 3, 8008 Zürich, zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zaz-bellerive.ch.

„Von Pflege, Wert und Denkmal: For What It’s Worth“, ZAZ Bellerive – Zentrum Architektur Zürich

Das 1896 in Basel gegründete Unternehmen zählt zu den Pionieren der modernen globalen Pharmaindustrie und expandierte schnell über die Schweizer Grenzen hinaus. Bereits 1916 entfiel einem Bericht zufolge ein Viertel des Unternehmensumsatzes auf das Russische Reich. Dieser wichtige Markt wurde nach der Oktoberrevolution 1918 jedoch „schwierig zu navigieren”. Das zuvor auf das Russische Reich ausgerichtete Geschäft musste seinen Standort in das neu unabhängige Lettland verlegen. Dort realisierte der lettische Architekt Aleksandrs Klinklāvs 1933 ein neues Unternehmenshauptquartier: ein Bauwerk, das gekonnt zwischen Funktionalismus und Art Déco oszilliert, selbstbewusst modern ist und nur wenige Schritte nördlich des historischen Stadtzentrums von Riga liegt.

Dieses selbstbewusst modernistische Verwaltungsgebäude wurde 1936 in das Immobilienportfolio von Roche aufgenommen und durch ein weiteres, ebenso fortschrittliches Verwaltungsgebäude in Basel ergänzt. Dieses wurde vom etablierten Schweizer Architekten Otto Rudolf Salvisberg entworfen.

Beide Bauten markieren Roche' mutige Hinwendung zu den neuen architektonischen Positionen des frühen 20. Jahrhunderts und bilden zentrale Bausteine der Ausstellung „Courage and Care”. Architektur und Design. Sie zeigt die Rolle von Architektur und Design für die Entwicklung von Roche, die Vision des Unternehmens und deren Umsetzung im Verlauf des 20. Jahrhunderts.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt dabei auf der Architektur. Das Thema Design wird insbesondere im Kontext von Grafik- und Werbegestaltung behandelt. Beiträge von Persönlichkeiten wie Theo Ballmer oder Jan Tschichold verdeutlichen, wie Roche Grafikdesign einsetzte. Gleichzeitig wirft die Ausstellung die Frage auf, warum Medikamente überhaupt Werbung benötigen. Wenn sie notwendig sind und wirken, wäre das doch eigentlich das überzeugendste Argument. „Courage and Care” lädt die Besucher:innen ein, diese Frage selbst zu reflektieren.

Die Sprache des Museums wirkt dabei mitunter euphorisch und beinahe hagiografisch, wenn es um das Schweizer Pharmaunternehmen geht. Manchmal liest sich der Text, als stamme er von einem übermotivierten PR-Praktikanten von Roche. Dieser Eindruck spiegelt jedoch eher unsere eigene, leicht zynische Lesart wider. Die Ausstellung selbst wird sicherer nüchterner und sachlicher präsentiert.

Neben Archivdokumenten, Skizzen und Plänen zeigt sie Fotografien der Schweizer Fotografen Robert Spreng und des Letten Roberts Johansons. Damit wird nicht nur die lettisch-schweizerische Verbindung betont, die der Geschichte von Roche innewohnt, sondern es werden auch differenzierte Perspektiven auf Lettland in den Zwischenkriegsjahren des frühen 20. Jahrhunderts eröffnet. Diese Epoche wird heute oft für ihre Avantgarden, Erneuerungen und historischen Neubewertungen gefeiert – jedoch meist aus westlich-europäischer Sicht. Die lettische Perspektive wurde dabei bislang oft vernachlässigt.

Die Ausstellung regt somit zu einer realistischeren Reflexion über Europa im frühen 20. Jahrhundert an – und über ein Europa im frühen 21. Jahrhundert, in dem die Unabhängigkeit Lettlands fragiler ist als sie sein sollte.

Nach dem Besuch der Ausstellung „Courage and Care” lohnt sich ein kurzer Spaziergang nördlich des Museums zum frisch renovierten Roche-Gebäude in der Miera iela 25. Dort kann man die selbstbewusst moderne Gestaltung von Aleksandrs Klinklāvs aus dem Jahr 1933 aus nächster Nähe erleben und das Gesehene in direktem Bezug reflektieren.

Wer den Weg verlängern möchte, kann an weiteren Klinklāvs-Bauten Rigas vorbeispazieren: dem Gebäude der städtischen Krankenversicherung von 1937 (Skolas iela 5), dem lettischen Finanzministerium aus den späten 1930er Jahren (Smilšu iela 1) und der ehemaligen G. Ērenpreis-Fahrradfabrik (Brīvības gatve 193). So entsteht ein tieferes Verständnis für Aleksandrs Klinklāvs, die Architektur der 1930er Jahre in Europa und eine alternative Perspektive auf Riga.

Die Ausstellung „Courage and Care. Architecture and Design: The Roche Vision" wird am Samstag, den 13. September, im Museum für Angewandte Kunst und Design (Skārņu iela 10, 1050 Riga) eröffnet und läuft bis Sonntag, den 23. November.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lnmm.gov.lv

...

Für alle, die sich bis Sonntag, den 23. November, in oder in der Nähe von Zürich aufhalten: Der Pavillon Le Corbusier zeigt „Vers une architecture: Reflections“, eine Ausstellung, die nicht nur geografisch und thematisch gut zu den oben genannten fünf Ausstellungen passt, sondern auch ebenso empfehlenswert ist. In diesem Fall können wir das mit Überzeugung sagen, denn wir haben sie gesehen...

1Amédée Ozenfant, Colour - The English Tradition, The Architectural Review, Vol 81, Issue 482, January 1937

2European Architectural Heritage Year 1975 - Final Resolutions, Launching Conference, Zürich, 4 - 7 July 1973, page 5