Im Jahr 1922 stellte die Schweizer Künstlerin und Designerin Sophie Taeuber-Arp die Frage:

„In unserer komplizierten Zeit, in der der Kampf ums Dasein so schwer ist, habe ich mich schon oft gefragt, weshalb wir eigentlich diese Stickereien machen, weshalb wir Ornamente und Farbkombinationen erfinden, wo es doch so viel Praktischeres und vor allem Notwendigeres zu tun gäbe." 1

Eine Frage, die auch heute, 100 Jahre später, nachklingt: Warum entstehen nach wie vor nicht nur Stickereien, sondern textile Kunstformen überhaupt? Ist unsere Zeit etwa weniger kompliziert geworden? Mit der Ausstellung Textile Manifeste – Von Bauhaus bis Soft Sculpture widmet sich das Museum für Gestaltung Zürich der Entwicklung der textilen Kunst seit den 1920er-Jahren und eröffnet dabei die Möglichkeit, sich solchen grundlegenden Fragen zu nähern.

Textilien gehören zu den ältesten Alltagsgegenständen der Menschheitsgeschichte – und das Weben zählt zu den frühesten von Menschen entwickelten Herstellungstechniken, um eben diese Gegenstände zu produzieren und zu gestalten. Weben ist dabei nicht nur eine universelle Praxis, sondern zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie unabhängig voneinander in verschiedenen Weltregionen und kulturellen Kontexten entstanden ist. Das weist auf eine tiefe, angeborene Vertrautheit des Menschen mit diesem Prozess hin – auf etwas, das wir instinktiv verstehen. So wie Sophie Taeuber-Arp feststellt, dass „der Trieb, die Gegenstände, die wir besitzen, zu verschönern, ein tiefer und ursprünglicher“ ist – eine Aussage, die nahelegt, dass unser Verhältnis zu Ornamenten und Farbkombinationen ebenso angeboren und universell ist wie das Weben selbst.

Weben durchzieht nicht nur kontinuierlich den zeitlichen Verlauf der Ausstellung Textile Manifeste – Von Bauhaus bis Soft Sculpture, sondern hat im Laufe der Zeit immer neue Ausdrucksformen angenommen. Zudem wurde es stetig durch alternative textile Techniken ergänzt und erweitert.

Dabei verläuft der Zeitstrahl der Ausstellung – entgegen dem Titel – im zentralen Gang des temporären Ausstellungsraums im Museum für Gestaltung nicht vom Bauhaus aus, sondern vielmehr auf das Bauhaus zu. Oder, präziser gesagt: Er bewegt sich von den 2020er-Jahren in Richtung 1920er.

Ein Jahrhundert Textilkunst entfaltet sich hier im Dialog mit einer Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern – und einer ebenso großen Vielfalt an Materialien und Herangehensweisen. So etwa Ulrike Kessel, deren Nylons in Space (2025) buchstäblich Nylonstrumpfhosen im Weltraum sind: In leuchtenden Farben gespannt und gedreht, bilden sie dort ein Netz aus Metaphern und Fragestellungen.

Oder Elsi Giauque und Käthi Wenger mit ihrem Werk Theater – Hommage à Dürrenmatt aus den späten 1960er-Jahren, das durch den Einsatz eines aktiven „Nicht-Webens“ als Form des Webens eindrucksvoll die rohe Kraft des Nicht-Tuns inszeniert – eine Hommage an den konventionskritischen Geist der 1960er, deren Spiel mit Farben, Formen und Perspektiven stark an Xanti Schawinskys (mehr oder weniger) zeitgleiche Spraypaint-Kompositionen auf Gaze und Leinwand erinnert, wie sie in Play, Life, Illusion. Xanti Schawinsky in der Kunsthalle Bielefeld zu sehen waren. So eröffnet sich eine alternative Perspektive darauf, wie die Farb- und Formenspiele der 1920er- und 30er-Jahre, wie man sie aus Institutionen wie dem Bauhaus kennt, ihren Weg durch das 20. Jahrhundert nahmen – und es mitprägten.

Oder das Wandteppichwerk Odysseus II von Maria Geroe-Tobler und Ursula Böhmer-Bächler aus den frühen 1950er-Jahren, das nicht nur formal und strukturell an die Ursprünge der Textilkunst erinnert, sondern auch inhaltlich: mit Figuren aus Homers Odyssee greift es die Tradition auf, Mythologie und antike Kultur als Basis zeitgenössischer Kunst zu nutzen – eine Praxis, die sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Besonders bemerkenswert: die Darstellung Penelopes, der Frau des Odysseus, an ihrem Webstuhl – jenem Webstuhl, der in Homers Erzählung eine zentrale Rolle spielt und sinnbildlich steht für die lange Geschichte des Webens und der Textilkunst.

Dieses Jahrhundert der Textilkunst mündet in eine umfangreiche Präsentation von Werken aus den 1920er- und 30er-Jahren, deren Urheberschaft – sofern wir nichts übersehen haben, was durchaus möglich ist, obwohl wir mehrfach sehr genau hingeschaut haben – nicht näher ausgewiesen ist. Es scheint, als wären diese Arbeiten anonym präsentiert. Vielleicht sind sie es auch tatsächlich. Man hofft allerdings, dass man einfach nur das Schild übersehen hat.

Diese Präsentation, am Ende oder Anfang der Chronologie von Textile Manifeste, beinhaltet auch ein Gemeinschaftswerk von Anni Albers und Gunta Stölzl aus dem Jahr 1927 – ein wunderbares achromatisches Spiel mit grafischen Motiven, das mit raffinierten Mustern Farbe suggeriert. Poetisch platziert in der Mitte der 1920er- und 30er-Jahre, also genau dort, wo Albers und Stölzl – jede auf ihre eigene Weise – am besten verortet sind.

Nachdem Textile Manifeste einen prägnanten und dennoch weitreichenden Überblick über die Entwicklung der textilen Kunst in ihren vielfältigen Ausdrucksformen über ein ganzes Jahrhundert hinweg gegeben hat, widmet sich die Ausstellung einer Reihe ebenso kompakter wie inhaltlich reichhaltiger Themenkapitel. Eines davon trägt den Titel „Hand in Hand“ – ein Kapitel, das den kollektiven Charakter textiler Arbeit beleuchtet. Gerade diese gemeinschaftliche Arbeitsweise unterscheidet textile Praktiken in vielerlei Hinsicht von anderen kreativen Disziplinen: Während in den meisten anderen Bereichen Kooperation organisiert und gezielt angestrebt werden muss, entsteht sie im Textilen häufig ganz organisch – ist oft sogar der natürlichere Weg.

Dieses gemeinsame Arbeiten wird anschaulich durch Werke etwa der Bakuba aus der heutigen Demokratischen Republik Kongo, der Wari aus dem heutigen Peru oder durch eine Sammlung von Quilts aus dem späten 19. Jahrhundert aus den heutigen USA.

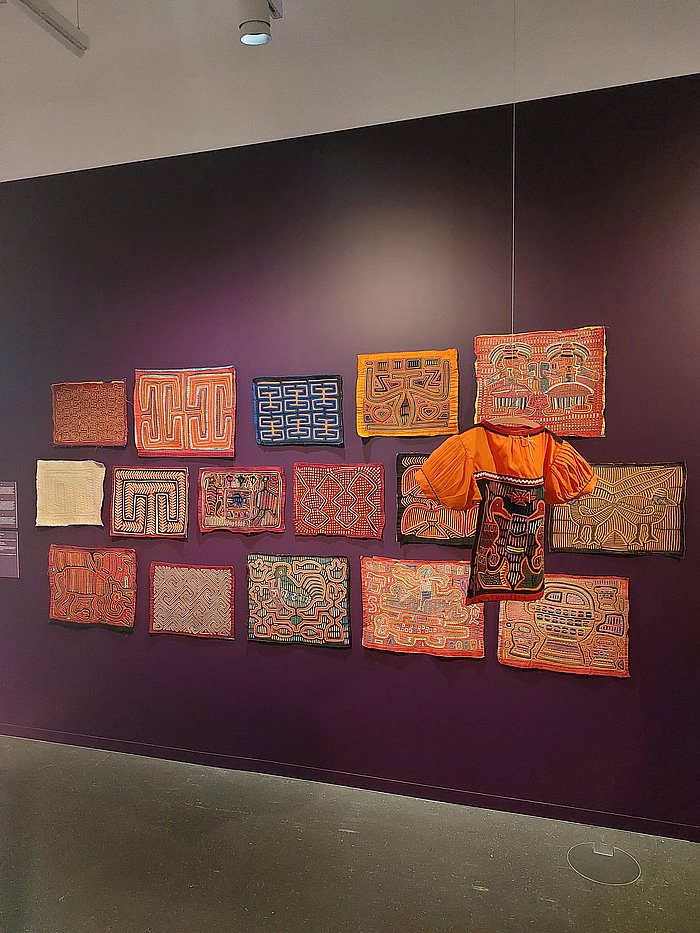

Ein kollektives Moment ist auch in den Textilien der Guna vom Archipel Guna Yala im heutigen Panama erkennbar, die im Kapitel „Spektrale Nuancen“ gezeigt werden. In diesem Abschnitt stehen Textilien im Mittelpunkt, bei denen der gezielte Einsatz von Farbe und Geometrie – oft in kräftigen, kontrastreichen oder widersprüchlichen Kombinationen – zu Ergebnissen führt, die man nicht zwangsläufig mögen muss, die sich aber keinesfalls ignorieren lassen. Neben den lebendigen und ausdrucksstarken Arbeiten der Guna werden hier auch Werke von Moik Schiele, Isabella Kurfürst oder ein anonymer Teppich aus dem 19. Jahrhundert aus Bessarabien (dem heutigen Moldawien bzw. der Südwestukraine) gezeigt.

Ein „spektraler“ Charakter – allerdings weniger im Sinne von Farbwirkung als vielmehr als immaterielle, geisterhafte Erscheinung – lässt sich auch in den Arbeiten im Kapitel „Konzentrate“ entdecken. Dort sind Werke von Studierenden aus der Klasse Gunta Stölzls am Bauhaus Dessau zu sehen, in denen Cellophan in das Gewebe eingearbeitet wurde. Wie bereits in der Ausstellung Otti Berger. Weben für die moderne Architektur im temporären Bauhaus-Archiv Berlin hervorgehoben, war der Einsatz von Cellophan ein Beispiel für die experimentellen Materialien und Verfahren der 1920er- und 1930er-Jahre. Zugleich verweist er auf die wachsende Bedeutung der chemischen Industrie in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und deren tiefgreifenden Einfluss auf die gestalterischen Entwicklungen jener Zeit – man denke nur an Bakelit und verwandte Werkstoffe.

Und man denke auch an die Vielzahl neuartiger Materialien, die in der Ausstellung Futures. Material und Design von Morgen im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig vorgestellt werden – Materialien, die zukünftige Entwicklungen bereits heute mitbestimmen oder noch beeinflussen könnten.

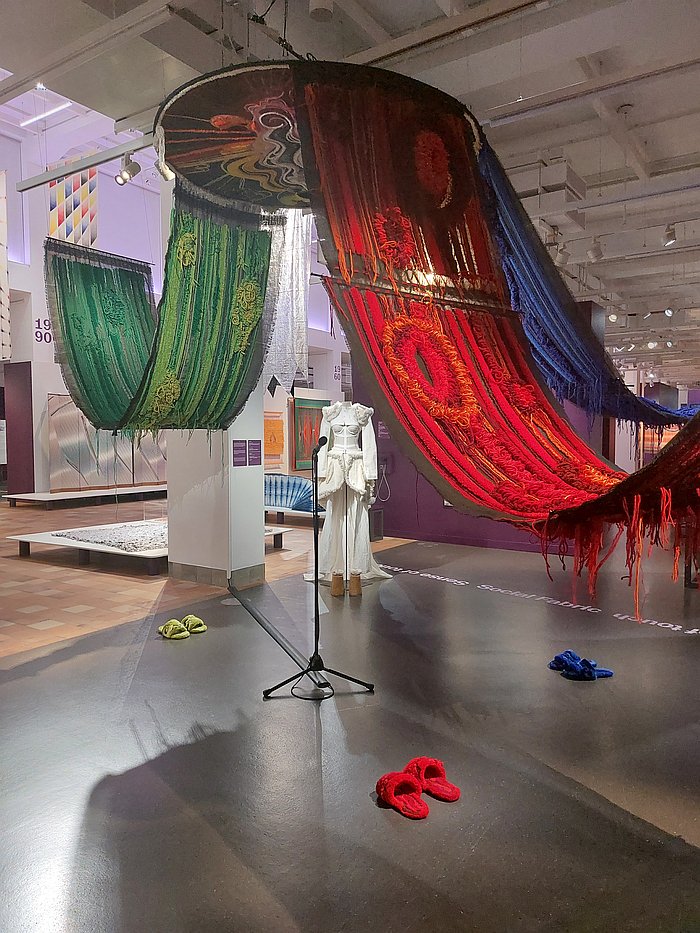

Cellophan – ein Material, das ebenso gut im Kapitel Tastsinn hätte behandelt werden können, einem Kapitel, das sich sowohl mit sinnlicher Haptik als auch mit sinnlicher Anziehungskraft beschäftigt. Letztere wird vielleicht am eindrücklichsten durch das Säuseln und Seufzen der Zufriedenheit illustriert, das durch den temporären Ausstellungsraum des Museum für Gestaltung hallt – ausgelöst von Talaya Schmids Installation Sigh Song. Oder rührt dieses Geräusch doch eher von den weichen Hausschuhen her, die Teil der Installation sind? Möglich. (Aber eher unwahrscheinlich.)

Auch im Kapitel Zeig deine wahren Farben stellt sich eine interessante Frage: Inwieweit zeigte Susi Berger mit ihrem Schweizer Stuhl von 1985 – einem Design, das die Schweizer Flagge einbezieht oder sogar auf ihr basiert – tatsächlich patriotische Gesinnung? Oder erfüllte sie vielmehr nüchtern einen Auftrag des Verbands der Schweizer Möbelindustrie, der damit seine eigene Identität demonstrieren wollte? Offen bleibt diese Frage. Weniger offen ist hingegen die Freude, die das Objekt selbst bereitet. Es handelt sich im Grunde um eine Picknickdecke, die sich zu einem Stuhl falten lässt – und wieder zurück. Wäre sie auch noch zu einem handlichen Quadrat faltbar (was leider nicht der Fall ist), wäre sie ein wirklich bemerkenswertes Objekt. So aber ist sie ein Werk, das ein leises Seufzen der Zufriedenheit auslöst – und das eigentlich jede*r kennen sollte. Doch nur die wenigsten werden es tun.

Diese Notwendigkeit der Vertrautheit lässt sich auch auf viele weitere in der Ausstellung gezeigte Objekte übertragen. Gerade deshalb ist die Möglichkeit, in Textile Manifeste Arbeiten kennenzulernen, mit denen man in der Regel nicht vertraut ist und die man nur selten aus der Nähe erleben kann, ein starkes Argument für den Besuch dieser Ausstellung.

Indem die Ausstellung bekannte Gestalter:innen – ob mit größerem oder geringerem Bekanntheitsgrad – mit anonymen Urheber:innen und mit volkstümlichen Gestaltungstraditionen konfrontiert und Werke aus unterschiedlichen Zeiten, ja Epochen, in einen Dialog miteinander sowie mit den vielfältigen Themen und dem größeren Kontext der Schau bringt, entsteht in Textile Manifeste eine Präsentation, deren einzelne Kapitel sich – man möchte fast sagen: wie von selbst – zu einer stimmigen Gesamtkomposition verweben. So bietet die Ausstellung eine angenehm vielschichtige, differenzierte Sicht auf textile Kunst und ihre Entwicklung im Lauf des vergangenen Jahrhunderts.

Eine Entwicklung, bei der – je weiter man sich von den 2020er-Jahren entfernt, sei es entlang der zentralen Zeitleiste oder in den thematischen Kapiteln – die Werke zurückhaltender in ihrer Ausdrucksform werden, dabei jedoch keineswegs weniger experimentell oder avantgardistisch. Dieser Kontrast erlaubt Überlegungen nicht nur zur Veränderung von Materialien und technischen Möglichkeiten im Laufe der Zeit, die die gestalterische Praxis beeinflussen, sondern auch zu den gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Umbrüchen – sowie zu der Fülle an kollektiven wie individuellen Erfahrungen, die sich über die Jahrzehnte angesammelt haben. All das prägt, was künstlerisch möglich ist, was gedacht, was realisiert werden kann – und was nicht. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Werk wie jenes von Sophie Taeuber-Arp, das sich stark auf die Schönheit textiler Gestaltung konzentriert, heute beinahe eindimensional.

Oder anders gesagt: Die Künstler:innen der 1920er-Jahre konnten sich die 2020er nicht vorstellen – geschweige denn die Wege, die noch vor uns liegen. Doch man gewinnt beim Besuch von Textile Manifeste durchaus den Eindruck, dass sie, hätten sie diese Zukunft geahnt, Werke geschaffen hätten, die jenen der Gegenwart bemerkenswert ähnlich gewesen wären. Eine Sophie Taeuber-Arp ist nicht eindimensional – sie entstammt vielmehr einer Zeit, die über weniger gestalterische Dimensionen verfügte, beziehungsweise über ein anderes Verständnis davon. So wie auch unsere heutigen Positionen in hundert Jahren, sofern wir so weit kommen, aus künftiger Sicht als eindimensional erscheinen mögen.

Gerade deshalb ist es entscheidend, nicht nur ein Werk an sich zu betrachten, sondern es im Kontext zu verstehen. Und ebenso wichtig ist die Einsicht, dass Lösungen der Vergangenheit zwar in ihrer Zeit stimmig waren, heute aber nicht zwangsläufig noch Gültigkeit haben – zumindest nicht 1:1. Vielmehr geht es darum, aus den Lösungen von gestern neue Antworten für die Realitäten von heute zu entwickeln.

Eine Debatte, die vor allem von Künstlerinnen geführt wird: Wenn unsere Berechnung stimmt, liegt das Verhältnis von Frauen zu Männern in der Ausstellung bei etwa 4:1.2 Das lässt sich auf zwei Arten lesen. Einerseits als Ausdruck der Tatsache, dass Textilien traditionell als „weibliches“ Terrain galten – eine der wenigen kreativen Praktiken, in denen Frauen über Jahrhunderte hinweg, bis zurück zu Penelope und darüber hinaus, aktiv wirken durften. Diese Dominanz weiblicher Positionen in Textile Manifeste lässt sich somit auch als Folge der gesellschaftlichen Dominanz von Männern lesen, die Frauen in die Textilarbeit gedrängt hat. Man denke nur an das Bauhaus im Titel der Ausstellung.

Andererseits aber lässt sich die Ausstellung auch als weiblich geprägte Erkundung einer kreativen Praxis verstehen. Sie gibt Frauen die Möglichkeit, ihren grundlegenden Beitrag zur Entwicklung der Textilkunst sichtbar zu machen – eine Vorrangstellung, die ihnen, zumindest im Rückblick auf das behandelte Jahrhundert, durchaus zugesprochen werden kann. Auch wenn das in Einzelfällen nicht aus freier Entscheidung geschah, sondern aus Notwendigkeit. Textile Manifeste lässt sich als ehrlicher Blick ins Archiv lesen – im Gegensatz zur oft üblichen Darstellung, in der Männern automatisch eine führende Rolle zugeschrieben wird, allein deshalb, weil patriarchale Denkmuster davon ausgehen, dass es so gewesen sein muss. Sie sind schließlich Männer. Und genau diese Annahme wird durch eine formalisierte, unkritische, bequeme Archivarbeit immer wieder bestätigt.

Wie man die weibliche Dominanz in dieser Ausstellung bewertet, bleibt offen. Vielleicht liegt der produktivere Weg darin, beide Lesarten nebeneinander stehen zu lassen – als Teil einer umfassenderen Reflexion über gängige Narrative in der Geschichte der Kreativität. Oder besser: der history der Kreativität.

Männer sind in Textile Manifeste durchaus vertreten – wie auch in der Geschichte der Textilkunst selbst. Auffällig ist dabei die starke Präsenz japanischer Künstler, was auf Zufall, gruppendynamisches Denken oder eine reale Dominanz in bestimmten Jahrzehnten zurückzuführen sein mag. Genannt seien hier Shigeki Fukumoto, Masao Yoshimura oder Masakazu Kobayashi. Letzterer arbeitete – wie die Kurator*innen anmerken – mit seiner Frau Naomi zusammen, die jedoch im Gegensatz zu ihm nicht als eigenständige Künstlerin in der Ausstellung vertreten ist. Ein Beispiel für jene Mechanismen, durch die Künstlerinnen in der Zusammenarbeit mit ihren Ehemännern unsichtbar werden: institutionell gefestigtes Weglassen.

Aber auch nicht-japanische männliche Künstler sind vertreten – etwa Claes Oldenburg (Schweden), Victor Vasarely (Ungarn) oder der Schweizer Johannes Itten. Letzterer ist vor allem als Leiter des Vorkurses am Bauhaus in Weimar bekannt – und für die fragwürdige Popularität des Mazdaznan-Kults dort –, war aber zugleich maßgeblich an der Gründung und frühen Entwicklung der Weberei am Bauhaus Weimar beteiligt.

Die stilistische Nähe zwischen einem anonymen bessarabischen Teppich des 19. Jahrhunderts und Ittens Teppich von 1920 – vermutlich im Weimarer Webereiatelier gefertigt – verweist nicht nur auf den Einfluss slawischer und osteuropäischer Folklore auf die Entwicklung des Expressionismus im 20. Jahrhundert, sondern auch auf ein zentrales Thema der Ausstellung: Die Bauhaus-Bewegung, so revolutionär sie oft dargestellt wird, war letztlich nur ein Teil eines viel längeren Weges, der lange vor ihr begann.

Die Männer und Frauen, deren "Manifeste" titelgebend für die Ausstellung sind, vertreten – wie man im Lauf der Schau zunehmend erkennt – nicht in erster Linie politische, künstlerische oder kulturelle Programme im klassischen Sinne. Vielmehr formulieren sie Haltungen und Argumente dazu, wie das individuelle Leben gestaltet werden sollte und wie sich aus vielen individuellen Leben ein funktionierendes, sensibles soziales Gefüge weben lässt.

Vor diesem Hintergrund wirkt das Ausstellungskapitel Social Fabric fast überflüssig – denn in gewisser Weise behandelt Textile Manifeste insgesamt genau das: das soziale Gefüge. Es geht darum, wie Kreative seit den 1920er-Jahren auf gesellschaftliche Realitäten reagiert haben und wie sie Vorschläge gemacht haben, dieses Gefüge zu stärken, zu verändern oder neu zu denken. Nicht im Sinne eines autoritären Wahrheitsanspruchs, sondern als Einladung zur Diskussion – eine Haltung, die in unserer heutigen, lauten Social-Media-Gesellschaft, in der alle sofort wissen, was richtig ist, zunehmend verloren geht. Textile Manifeste aber ermutigt uns dazu, diesen Dialog wieder zu erlernen.

Die Ausstellung versammelt Positionen zum gesellschaftlichen Gefüge seit den 1920er-Jahren und macht damit Textile Manifeste ebenso zu einer Reise durch ein Jahrhundert gesellschaftlicher Entwicklungen wie durch ein Jahrhundert textiler Kunst. Eine Reise durch das soziale Gefüge – und durch die Stoffe, aus denen Gesellschaft gemacht ist.

Diese Reise führt von den komplexen 1920er-Jahren bis in die ebenso komplexen 2020er – und die Arbeiten der Schau spiegeln eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Ideen in neuen Kontexten. Dabei wird deutlich: Viele der grundlegenden gesellschaftlichen Fragen der 2020er ähneln jenen der 1920er – nur dass sie sich heute unter anderen Vorzeichen stellen und deshalb neue Antworten erfordern. Die Vielzahl sich wiederholender Positionen, Forderungen und Herausforderungen im Laufe der letzten hundert Jahre legt nahe, dass sich unsere Gesellschaft weniger verändert hat, als wir vielleicht glauben – auch wenn Anfang und Ende dieses Zeitbogens kaum unterschiedlicher aussehen könnten. Genau wie die ausgestellten Werke: im Kern verwandt, im Ausdruck grundlegend verschieden.

Eine Ausstellung, die nicht nur die zentrale Rolle von Textilien in der menschlichen Gesellschaft hervorhebt, sondern auch die unverzichtbare Funktion von Kunst – einer Kunst, die, wie in diesen Beiträgen oft diskutiert und wie Textile Manifeste eindrucksvoll bestätigt, selbst passiv ist. Im Gegensatz zu Design oder Architektur entfaltet Kunst keine unmittelbare Handlungsmacht – sie entwirft keine Häuser, produziert keine Produkte. Aber sie kann das Publikum herausfordern, bestärken, mahnen oder inspirieren – und es damit dazu bringen, selbst aktiv zu werden. Textile Manifeste macht deutlich, dass dies ebenso bedeutend ist wie das tatsächliche Handeln: Denn ohne Reflexion keine Richtung.

Die Ausstellung zeigt: Die enge Verbindung zwischen Textilien und Gesellschaft ist nicht nur praktischer, sondern auch konzeptueller Natur. Der „tiefe und ursprüngliche“ Instinkt des Menschen im Umgang mit Textilien beschränkt sich nicht auf Materialität, sondern umfasst auch das Immaterielle, das Symbolische. Sophie Taeuber-Arp formulierte es so: „Ich glaube nun nicht, daß dieser Trieb, die Gegenstände zu verschönern, ein materialistischer und nur mit dem Wunsche nach Besitz und Erhöhung seines Wertes durch Verschönerung identisch ist.“ Für sie war der universelle Drang, Schönes zu schaffen, vielmehr Ausdruck eines „Strebens nach Vollkommenheit“. Diese „Vollkommenheit“ bleibt offen für Interpretation – aber unabhängig von der jeweiligen Definition bedeutet sie stets ein Verfeinern und Festigen des sozialen Gefüges im Hier und Jetzt mit Blick auf eine unbekannte Zukunft.

Textilkunst allein wird diese Vollkommenheit niemals erreichen – sie bleibt passiv. Doch im Dialog mit Gesellschaft, Design und Architektur entfaltet sie ihre eigentliche Kraft: Sie hilft uns, die richtigen Fragen zu stellen und vielfältige Antworten darauf zu entwickeln. Auch Taeuber-Arp erkannte diesen Aspekt, als sie auf die Frage antwortete, weshalb wir eigentlich Stickereien anfertigen: Nicht um der Stickereien willen, sondern weil der kreative Prozess uns dabei hilft, über andere – auch gesellschaftliche – Fragen nachzudenken. Stickerei als Mittel, nicht als Selbstzweck. Kunst als Gesprächsraum. Und so wird auch deutlich: Taeuber-Arp sprach nicht nur von Schönheit – zumindest nicht im simplen Sinn.

Die Ausstellung macht so auch die Schwäche in Taeuber-Arps eigener Frage deutlich: „Weshalb wir eigentlich diese Stickereien machen?“ – denn selbstverständlich gab und gibt es immer praktischere Dinge zu tun, als Ornamente und Farbkombinationen zu erfinden. Doch Textile Manifeste zeigt, warum genau diese „unpraktischen“ Tätigkeiten so essenziell sind: Sie erlauben es, Textilien wieder als aktiven – materiellen wie immateriellen – Bestandteil unserer Gesellschaft zu begreifen. Sie verleihen ihnen wieder Handlungsmacht, über das rein Funktionale hinaus. Sie zeigen die Bedeutung von Kunst als Raum der Reflexion und als Werkzeug zur Verfeinerung des sozialen Gefüges.

Denn wenn wir aufhören, Ornamente zu erfinden und textile Kunst zu schaffen – wenn wir aufhören zu sticken –, dann bedeutet das auch: Wir haben aufgehört, uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln.

Und das wäre – gerade in komplizierten Zeiten – fatal.

Textile Manifeste – Von Bauhaus bis Soft Sculpture ist im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zürich, noch bis Sonntag, 13. Juli zu sehen. Weitere Informationen unter: www.museum-gestaltung.ch

1Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Zitate von Sophie Taeuber-Arp, Bemerkungen über den Unterricht im ornamentalen Entwerfen, erschienen im Korrespondenzblatt des Schweizerischen Vereins der Gewerbe- und Hauswirtschaftslehrerinnen, Band 14, Nr. 11/12, Dezember 1922.

2Nach unserem aktuellen Kenntnisstand identifizieren sich alle hier vertretenen Kreativen entweder als männlich oder weiblich – oder werden entsprechend wahrgenommen. Das muss jedoch nicht in allen Fällen zutreffen. Und auch wenn ein binäres Geschlechterverständnis zu den vielen Dingen gehört, die sich seit den 1920er-Jahren verändert haben – zumindest im öffentlichen Diskurs, wenn auch nicht zwangsläufig im individuellen Erleben – halten wir der besseren Lesbarkeit halber an der Unterscheidung zwischen Frauen und Männern fest. Uns ist bewusst, dass die Realität komplexer ist. Ebenso verzichten wir an dieser Stelle auf eine Kommentierung weiterer Aspekte, die eigentlich angesprochen werden sollten – etwa der Tatsache, dass alle hier dargestellten Kreativen weiß sind …