Museen werden oft mit der Vergangenheit assoziiert. Das Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig widmet sich in seiner aktuellen Ausstellung der Zukunft, insbesondere dem Material und Design von morgen.

Kaum etwas prägt unsere Welt so sehr wie die Wahl der Materialien, aus denen wir unsere Alltagsgegenstände herstellen. Diese Entscheidungen beeinflussen nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch den Zustand unseres Planeten.

Und ebenso wenig lässt sich bestreiten, wie dringend wir uns heute die Frage stellen müssen, wie wir mit diesen Materialien umgehen - wie und wo wir sie einsetzen und welche alternativen oder neuen Materialien in Zukunft an ihre Stelle treten könnten. Einige dieser Alternativen präsentiert das Kapitel „Ready Made Future“ der Ausstellung „Zukünfte. Material und Design von Morgen“: Hier werden gebrauchte Kaffeereste, Sonnenblumenkerne, Lignin oder Biobeton vorgestellt - Materialien, die nicht nur innovativ, sondern zum Teil schon seit Jahrhunderten bekannt sind. Früher spielten Materialien wie Algen oder Hanf, den das Leipziger Unternehmen FUSE Composites für ein Klebeband verwendet, eine wichtige Rolle. Solche Klebebänder dienen der Verstärkung von Leichtbaukonstruktionen - ein Prinzip, auf das wir in Zukunft wohl immer mehr angewiesen sein werden.

Oder, wie das Beispiel des Stuhls Moa von Roberta Wende bei Design Without Borders 2024 zeigt: Hanffilz wurde früher ganz selbstverständlich verwendet, bevor er durch moderne Materialien ersetzt wurde, von denen viele heute für soziale und ökologische Probleme verantwortlich sind.

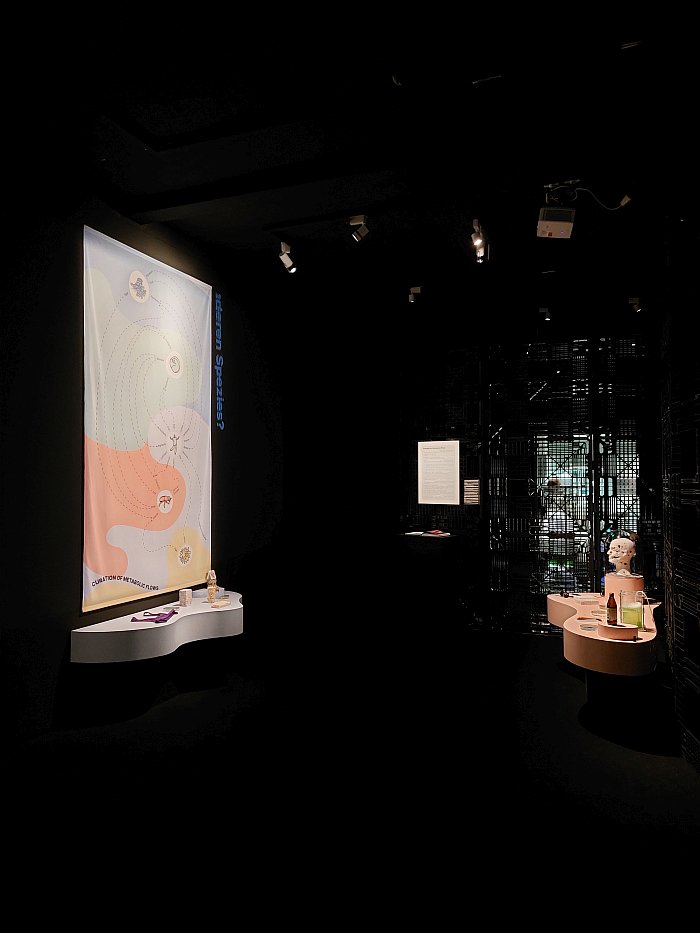

Diese Materialien der Vergangenheit eröffnen heute neue Zukunftsperspektiven. Während „Ready Made Future“ bereits verfügbare Alternativen vorstellt, öffnet das Kapitel „Material Lab“ den Blick auf spekulative Materialien und Konzepte. Dieser Teil der Ausstellung zeigt vor allem Projekte von Studierenden der Burg Giebichenstein Halle, der Freien Universität Bozen, der Hochschule Anhalt Dessau, der Kunsthochschule Weißensee Berlin und der TU Dresden.

Zu sehen sind unter anderem: „Bones Glass“ von Ella Einhell - eine moderne Version des milchig-weißen Knochenglases aus dem mittelalterlichen Venedig, hergestellt aus Abfällen der industriellen Fleischverarbeitung. „Companion Wear“ von Camille von Gerkan - eine Jacke aus Hanf, die uns eindringlich daran erinnert, dass wir uns in Europa dringend wieder auf Hanf und Flachs besinnen sollten. Nicht nur als Material für Alltagsgegenstände, sondern auch wegen der zahlreichen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile dieser Pflanzen. „FungInsect“ von Louis Steinhauser - ein Projekt, das den Pilz Grosmannia penicillata nutzt, um den Borkenkäfer Ips typographus anzulocken. Die Larven des Schädlings werden dann mit einem zweiten Pilz, Cordyceps militaris, infiziert. Auf diese Weise wird nicht nur die Käferpopulation eingedämmt, sondern gleichzeitig ein Pilz gefördert, der medizinisch hochinteressante Wirkstoffe produziert. Insbesondere „Ips typographus“ ist durch die Klimaerwärmung zu einer wachsenden Bedrohung für die europäischen Fichtenwälder geworden - wie auch das Projekt Beetlechair von Alexander von Dombois thematisiert. Die Schäden, die dieser kleine Käfer verursacht, werden weiter zunehmen, wenn wir nicht schnell handeln. Maßnahmen wie die Abkühlung der Atmosphäre sind noch nicht einmal ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Ohne solche Veränderungen wird die Zukunft ein viel kurzfristigeres Projekt sein, als wir uns das bisher vorgestellt haben.

Zu den alternativen Zukunftsszenarien gehört - fast zwangsläufig - auch der Verzehr von Insekten. Ein Thema, das in diesen Beiträgen immer wieder auftaucht, zuletzt im Zusammenhang mit Ebba Lönns analogem Apfelring-Trockner Second Season. Seit Jahren versuchen Designstudierende, den Verzehr von Insekten in Europa als etwas „Normales“ zu etablieren - mit wenig Erfolg. Und wir glauben auch nicht, dass sich das jemals ändern wird.

Ein Beispiel aus dem Material Lab ist das Projekt „Dumpling Workshop“ von Janusz Elmi Sarabi. Er schlägt internationale, kooperative Kochworkshops vor, um Insekten als Füllung für Teigtaschen zu etablieren. Teigtaschen - ob Ravioli, Maultaschen, Gyoza oder Pelmeni - sind weltweit in unzähligen regionalen Varianten verbreitet. Wie bereits in der Ausstellung „al dente: Pasta & Design“ im HfG-Archiv Ulm gezeigt, gehören sie zur großen Familie der Teigwaren aus Mehl und Wasser, die in nahezu allen Kulturen eine Rolle spielen. Damit bieten sie ein spannendes Format, um Menschen in Europa für Insekten als zukunftsweisende Proteinquelle zu begeistern. Auch wenn wir bezweifeln, dass sich dies langfristig durchsetzen wird.

Essbare Insekten stehen exemplarisch dafür, dass Visionen noch keine Realität sind. Ob und wie sich Zukunftsideen durchsetzen, entscheidet sich in der Gegenwart. Denn Visionen allein gestalten keine Zukunft - die Gegenwart bestimmt, was Wirklichkeit wird. Und damit auch: wie ernst wir heute unsere Verantwortung für morgen nehmen.

Neben kulinarischen Perspektiven zeigt das Material Lab auch Beiträge niederländischer Studios wie Envisions und Klarenbeek & Dros. Envisions präsentiert das Projekt „Archive of the Future“, eine Kooperation mit dem TextileLab des TextielMuseum in Tilburg, das neue Verfahren und Techniken aus dem traditionellen Textilhandwerk entwickelt. Klarenbeek & Dros stellen Polyspace vor, ein Projekt, bei dem Möbel aus einer Mischung von Algen, Seegras und Myzel mittels 3D-Druck hergestellt werden. Wir haben das Projekt zum ersten Mal in der Ausstellung „Mimesis. Lebendiges Design“ im Centre Pompidou-Metz gesehen. In „Zukünfte“ wird deutlich, wie daraus Formen entstehen, die stark an die floralen Ausprägungen des Jugendstils erinnern. Damit verweist das Projekt auf die enge Beziehung zwischen dieser Stilrichtung und der natürlichen Welt - und darauf, dass die Natur oft die besten Antworten bereithält. Oder, um den Titel eines Ausstellungskapitels zu paraphrasieren: Die Natur bietet oft schon die fertige Zukunft. Nur sind wir Menschen oft zu schlau, um das zu erkennen.

Oder, wie in Ausstellungen wie „Plant Fever. Auf dem Weg zu einem pflanzenzentrierten Design“ im Schloss Pillnitz oder „Garden Futures. Designing with Nature“ im Vitra Design Museum gezeigt wurde: Wir sind meist zu sehr damit beschäftigt, die Natur zu kontrollieren, anstatt nach gleichberechtigten Formen der Zusammenarbeit mit ihr zu suchen.

Und damit sind wir wieder bei der Verantwortung, die wir alle zu leicht nehmen - und bei der Tatsache, dass sich Zukunft immer im Hier und Jetzt entscheidet.

Diese Gedanken lassen sich im Kapitel „Was, wenn...?“ vertiefen - dort entfaltet sich ein Panorama spekulativer Entwürfe möglicher Zukünfte, die immer im Jetzt beginnen.

Spekulative Zukunftsentwürfe, die in den letzten Wochen - so könnte man argumentieren - noch spekulativer geworden sind als ursprünglich angenommen, erfüllen dennoch eine zentrale Funktion. Wie im Rahmen der Stockholm Design Week 2025 anhand des Semesterprojekts Future Food Product Service Systems in 2060 der Konstfack Universität diskutiert - ja, es ging auch um den Verzehr von Insekten, konkret von Mehlwürmern - helfen solche Entwürfe, zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig regen sie dazu an, über unsere Gegenwart nachzudenken - darüber, wie und warum wir die Fragen formulieren, die uns heute beschäftigen, und auf welchem Weg wir zu neuen Lösungen für aktuelle Probleme gekommen sind.

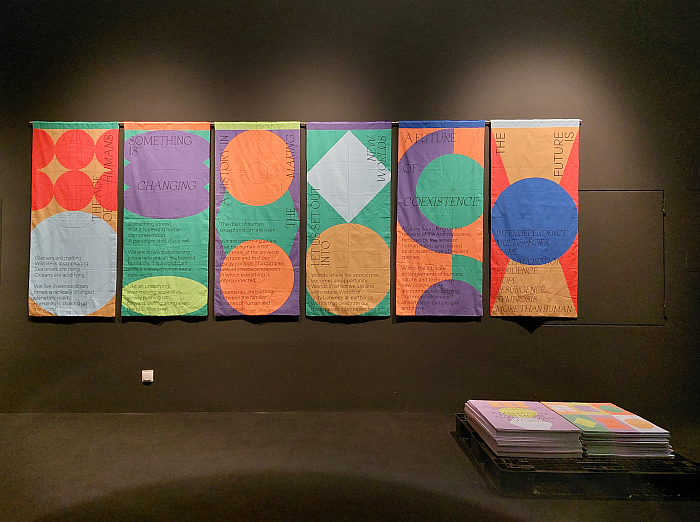

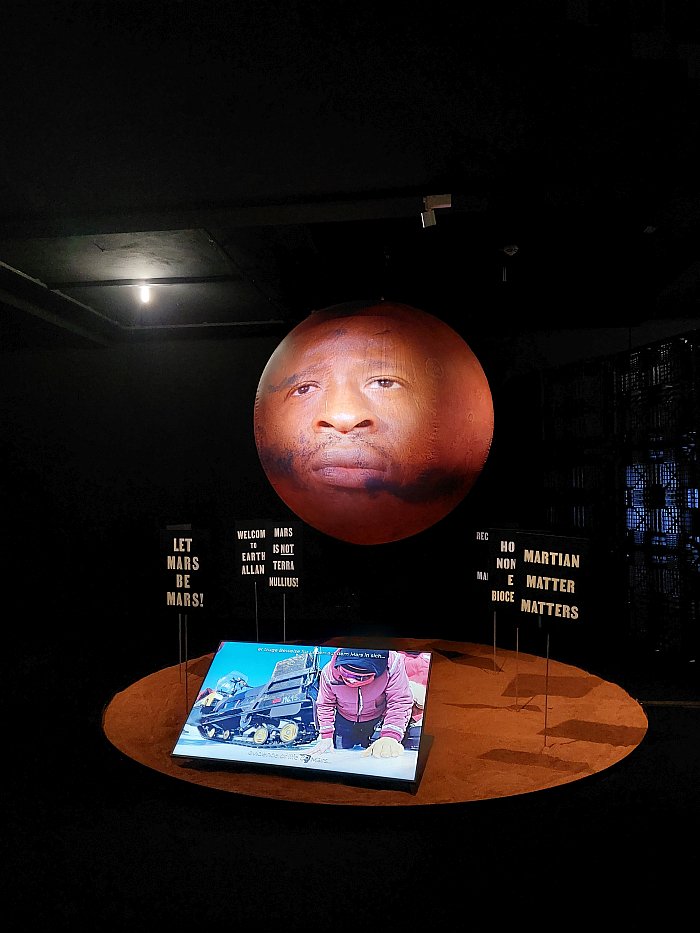

Einige dieser zukunftsweisenden Projekte sind: Der Kurzfilm The Intersection des Londoner Studios Superflux, der die Beziehung zwischen Technologie und Gesellschaft beleuchtet. Er untersucht nicht nur die Grundlagen und Konsequenzen dieser Beziehung, sondern auch die Möglichkeiten, sie neu zu gestalten. Making Oddkin von Alexandra Fruhstorfer entwirft eine Zukunft, in der wir unsere Häuser nicht nur mit nichtmenschlichen Spezies teilen, sondern sie aktiv für Flora und Fauna gestalten, die ebenfalls unsere urbanen Räume besiedeln. Diese Idee erinnert an das Forschungsprojekt Design by Animals von Front, ist aber einladender für die Natur und stellt weniger direkte Anforderungen an sie. Ein weiteres Beispiel ist Fraßspuren von Julia Rhein, zu finden im Kapitel „Ready Made Future“. Sie verwendet die Spuren des Borkenkäfers Ips typographus als nicht-ornamentales grafisches Element, das zum Nachdenken über die Komplexität unserer Beziehung zur Natur anregt - eine Komplexität, die wir oft unterschätzen. Apocalyptic Optimists von Juliana Schneider aus Zürich ist ein Manifest, das im Rahmen des Projekts Designing for More than Human Futures entstanden ist. Es empfängt die Besucher der Ausstellung als eine Reihe von Fahnen, die eine Zukunft proklamieren, die von Interdependenz, Multispezies-Denken, Fürsorge, Zusammenarbeit und vielen anderen Aspekten einer Zukunft geprägt ist, die „mehr als menschlich“ ist. Noch vor wenigen Monaten klang das alles weit weniger spekulativ.

„Mehr als menschlich“ - das ist eine der Fragen, die wir heute beantworten müssen. Aber was genau bedeutet eine „mehr als menschliche“ Zukunft? Meinen wir damit eine Welt, in der Menschen in Harmonie mit nichtmenschlichen Lebewesen leben, wie es in Making Oddkin dargestellt wird? Oder eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz, Robotik, Cyborgs und vernetzte Technologien die menschliche Lebensweise prägen, wie in The Intersection? Sind diese beiden Visionen miteinander vereinbar oder schließen sie sich gegenseitig aus?

Die Definition einer „mehr als menschlichen“ Zukunft erfordert nicht nur ein tieferes Nachdenken über die zugrunde liegenden Fragen. Sie erfordert auch, dass wir uns nicht nur mit der Zukunft und ihrer Gestaltung beschäftigen, sondern auch unsere Stimme erheben - über den Lärm der sozialen Medien hinaus.

Mit einer Mischung aus Projekten, Perspektiven und Risiken bietet Futures einen zugänglichen und anregenden Raum, um sich aktiv mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und Teil des Prozesses zu werden, der unsere Zukunft formt.

„Zukünfte“ nutzt den Hauptausstellungsraum des Grassi Museums auf intelligente Weise. Anstelle einer festen Erzählstruktur präsentiert die Ausstellung eine Sammlung von Exponaten, die in Unterkapitel zu den drei Hauptthemen gegliedert sind. Der Besucher kann seinen eigenen Weg durch die Ausstellung finden und sich auf eine individuelle Reise durch Zusammenhänge, Spannungen und Beziehungen begeben. Sie haben die Freiheit, jene Materialien, Vorschläge und Zukunftsperspektiven zu entdecken, die für sie von Bedeutung sind oder mit denen sie sich kritisch auseinandersetzen möchten, um sie als persönlichen Ausgangspunkt für weitere Diskussionen und Argumentationen zu nutzen.

Die Ausstellung folgt keinem narrativen Ablauf und ist inszeniert in einem Setting, das den Raum des Grassi Museums zu erweitern scheint. Für das Kapitel „Ready Made Future“ werden Glasvitrinen verwendet, die uns persönlich nicht gefallen. Jedes Mal, wenn wir sie sehen, hoffen wir, dass sie bald nicht mehr Teil der Zukunft des Grassi Museums sein werden - aber das ist nur unsere Meinung und wir verstehen die Notwendigkeit der Vitrinen. Der Raum ist auch von Textilstapeln geprägt, die als Sitzgelegenheiten und Podeste dienen. Sie erinnern an Tejo Remys Rag Chair und bieten die Gelegenheit, Droog Design als Entwickler spekulativer Zukünfte zu erleben, die die Gegenwart beeinflussen, ohne sie direkt zu repräsentieren. Wie The Smiths einmal fragten: „How soon is now?“ Auch das Material Lab, das in der Orangerie inszeniert wird, hat eine Atmosphäre, die an ein echtes Labor erinnert - steril, aber gleichzeitig sehr anregend. Diese Szenerie erinnert an den Schock, den die Orangerie als Bühne für „A Chair and You“ hinterlassen hat, eine Inszenierung, die alles nach „A Chair and You“ steril erscheinen lässt.

Neben unzähligen Materialproben zeigt die Ausstellung auch eine Vielzahl von Produkten, die aus diesen Materialien hergestellt wurden - darunter zahlreiche Stühle. Dazu gehören Jakob Trepels Reet+ Stool aus Schilfrohr, Spyros Kizis' Thistle Chair aus Artischocken, Šimon Kerns Beleaf Chair, dessen Sitzschale ursprünglich Blätter waren, bevor sie zum Möbelmaterial wurden, Julia Huhnholz und Friedrich Gerlachs Biocement Chair sowie ein Stuhl aus dem Polyspace-Projekt von Klarenbeek & Dros. Es überrascht nicht, dass viele der gezeigten Objekte Stühle sind: Stühle sind universell verständliche Objekte und daher eine einfache Wahl, um die Besonderheiten eines neuen Materials oder Prozesses zu veranschaulichen. Es geht nicht um die Form, sondern darum, die Möglichkeiten, die Eignung und die Machbarkeit des Materials und des Verfahrens zu demonstrieren. Später wird es anderen überlassen sein, geeignete Formen zu finden - siehe auch Sperrholz. Hilfreich wäre es allerdings, die Stühle auch tatsächlich zu benutzen, um das Material nicht nur theoretisch, sondern auch haptisch zu erfahren.

Die Ausstellung verbindet spekulative Zukunftsperspektiven aus What If... mit der realen Nutzung spekulativer Materialien aus „Ready Made Future“ und Material Lab. Dies verdeutlicht nicht nur die Aktualität der Diskussionen, sondern auch die Dringlichkeit der Zukunft. Es wird deutlich, dass es nicht nur um Materialien geht, sondern auch darum, wie wir sie verwenden, warum wir sie auswählen, wie viel wir verwenden, woher wir sie beziehen und welche Verantwortung wir dabei tragen. Dabei wird die spezifische Verantwortung von Design und Designer*innen hervorgehoben. Gleichzeitig hinterfragt die Ausstellung unsere Besessenheit vom Wachstum - nicht nur des wirtschaftlichen und demografischen, sondern auch des kulturellen und persönlichen. Sie warnt vor den Gefahren einer Monokultur, die entstehen kann, wenn Pflanzen industriell genutzt werden, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen.

Die Ausstellung erinnert uns daran, dass wir uns inmitten einer Erzählung befinden - und dass diese Erzählung uns gleichzeitig formt.

Eine Erzählung, die - wie man in der ständigen Sammlung des Museums besser nachvollziehen kann - schon lange im Gange ist und uns schon ebenso lange prägt. Und die uns noch lange, nachdem wir alle weitergezogen sind, prägen und beeinflussen wird.

Nach dem Besuch von „Zukünfte. Material und Design von Morgen“ nicht versäumen. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, die Vielfalt der Materialien und Gesellschaften der Zukunft zu entdecken - ob Bronze, Eisen, Kunststoff oder die Hoffnungen der Renaissance, des Art Déco oder die Kritik der funktionalistischen Moderne der 1970er Jahre. Sie lädt dazu ein, über das Design der Zukunft nachzudenken, das uns seit Beginn des 20. Jahrhunderts versprochen wird - eine Zukunft, die die Kunst einst zu versprechen schien, während das Handwerk, so könnte man argumentieren, dieses Versprechen nie eingelöst hat. Eine Zukunft, die, wenn sie kommt, unweigerlich ganz anders sein wird, als sie uns einst versprochen wurde, denn sie ist nicht der greifbare, physische Ort vieler spekulativer Gedanken aus „Was, wenn?“ ist. Sie ist vielmehr ein Prozess, ein Zusammenspiel der unzähligen Entscheidungen, die wir treffen - und, um Lucius Burkhardt zu zitieren, der unzähligen Entscheidungen, die wir oft nicht treffen.

Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was aus diesen vergangenen Zukünften geworden ist, wie wir sie heute als Vergangenheit betrachten. Und wie diese vergangenen Zukünfte uns - vielleicht - helfen können, die Zukünfte, die in „Futures. Material und Design von Morgen“ versprochen werden.

Diese Ausstellung, die in erster Linie als Archiv und Sammlung zeitgenössischer Materialien und Prozesse dient, erinnert an die Ursprünge von Institutionen wie dem Grassi Museum für Angewandte Kunst. Ursprünglich waren diese Orte für lokale Industrielle gedacht, die sich über neue Materialien und Verfahren sowie Best-Practice-Beispiele auf dem Weg in die Zukunft informieren wollten. So erinnert die Ausstellung daran, dass Museen, auch wenn sie heute oft mit der Vergangenheit assoziiert werden, immer auch Orte der Auseinandersetzung mit der Zukunft waren.

Damals waren es die Industriellen, die die Zukunft vorantrieben, die entschieden, welche Materialien wir verwenden, wie wir sie verwenden, wie viel wir davon verwenden und woher wir sie beziehen. Heute ist es unsere gemeinsame Aufgabe - oder sollte es zumindest sein. Es ist sicher nicht nur eine Aufgabe für ein paar unverschämt reiche Kalifornier.

Schließlich geht es um unser aller Zukunft.

„Zukünfte. Material und Design von Morgen“ ist noch bis Sonntag, 24. August, im Grassi Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig zu sehen.

Weitere Informationen, auch zum Begleitprogramm, finden Sie unter www.grassimak.de.